【はじめに】 「倭」あるいは「倭人」とは、必ずしも日本人というわけではない。それは、古代の日本人に対する当時の中国から見た蔑称というわけでもない。中国の揚子江の中・下流域の南部のことを「江南地方」という。そこでは古くから稲作が行われていた。特に中流域のすぐ南を「湖南」という。湖南の「玉蟾岩(ぎょくせんがん)遺跡」(湖南省道県白石寒村)からは約 1万4千年前の稲作の跡(稲籾)が見つかっている。一方、北の黄河流域の「中原(ちゅうげん)の地」では、夏・殷・周・秦・漢などが興り、高度の中華文明が発達した。江南地方の稲作民族にとって銅鏡や銅剣は珍しく、湖南人はそれら(銅鏡・銅剣)を祭祀のために用いた。倭、あるいは、倭人とは、中原の地の先進国から見て、遅れた江南地方の稲作民族に対する蔑称であった。 では、江南地方の湖南人、中原の地の漢民族、あるいは、現在の日本人は何がどう異なるのであろうか。

我われの身体は、大人で 約 50兆個の細胞でできている。細胞の中には「細胞核」というひとつの膜で包まれた微小な構造体がある。その細胞核の中には細長い 46本の「染色体」が入っている。染色体はこれも構造体で、そのうち、半分の 23本は父親からもらったものである。そして、残りの 23本は母親からもらったものである。染色体とは 1880年代に色素に染まって見えるので付けられた名称である。現在は「デオキシリボ核酸(DNA)」の構造体、あるいは、単に「DNA」という。我われの身体は、「受精卵」というひとつの万能細胞(何にでもなり得る細胞)がこの DNAをもったまま細胞分裂を繰り返して、ある部分は大脳になり、ある部分は心臓になり、あるいは肝臓になり、脊髄になり、右足になり、左足になるなどして、ひとつの個体となったものである。

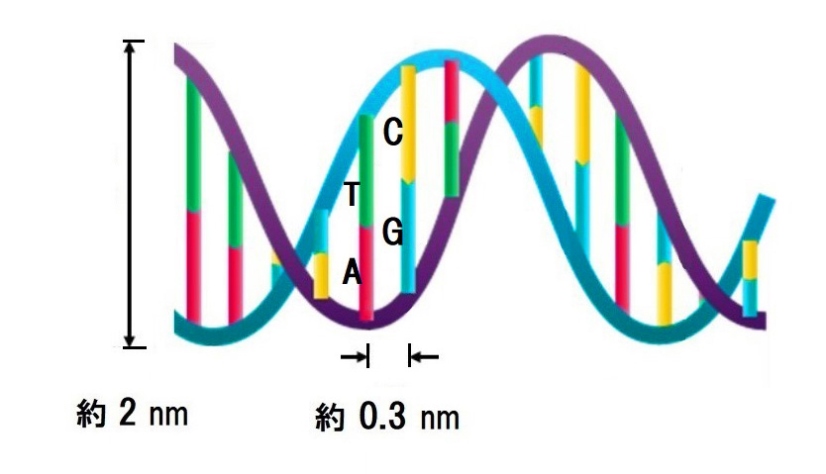

デオキシリボ核酸(DNA)は酸である。しかし、細胞核の中では「塩基」という物質と結合していて、中和されて存在している。その結合は、図のような「二重らせん」の構造をもつことが知られている。そのらせん構造体には、塩基として「アデニン」(A)・「グアニン」(G)・「シトシン」(C)・「チミン」(T)という 四種類の有機化合物が並んでいる。アデニン(A)とチミン(T)、グアニン(G)とシトシン(C)が対(ペア)をつくり、この二組の塩基対がリン酸と糖からなるリボンを結びつけ、二重らせん構造をなしている。これを「DNA配列」、または、「ゲノム構成」という。これが遺伝子情報の正体である。一本の DNAは、直径が約 2 nm (ナノメートルは 1ミクロンのさらに 1,000分の1の単位)である。長さは全体で約 2メートルある。DNAが仮に太さ 2ミリメートルの針金であったとすれば、長さは 2,000キロメートル、すなわち、九州南端から北海道北端までの距離となる。そこに A・Tと、G・Cの二つの塩基対が並ぶ。1953年にアメリカの J. ワトソン(1928-)とイギリスの F. クリック(1916-2004)はこの二重らせん構造を発見して 1963年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。 ゲノム構成は、人と動植物とではずいぶんと違っている。そもそも、染色体の数自体が、イネは 24本、ネコは 38本、ニワトリは 78本と大きく異なる。塩基が結合してできたゲノム構成は強固なものではなく、細胞分裂の過程などで変化しやすい。親子の間で顔が似てはいても異なるのは、ゲノム構成がわずかに変化しているからである。同じ人でも民族が異なると、ゲノム構成は明らかに異なる。その類型のことを「ハプロイド・ジェノタイプ」、略して「ハプロタイプ」という。特に男性にしかない「Y染色体」のハプロタイプは父から子へと伝えられる。ハプロタイプには多様性がある。近い集団では似ているが、遠い集団では大きく異なる。ハプロタイプを大きくまとめたものを「ハプログループ」という。ハプログループは地理的なまとまりを見せる場合が多いので、民族の移動の歴史を推定するのに用いられる。

倭國の女王・卑彌呼(ひみこ 169頃-248頃)は、大陸と交易し、西暦 238年に魏(ぎ)の第二代皇帝・曹叡(205-239)から 「親魏倭王」(しんぎわおう)の称号と金印を授かるなど、優れた国際感覚をもつ女王であったとして知られている。

魏の皇帝から「親魏」という破格の高い称号をもらったのは、インドのクシャーナ朝の国王(仏教を奨励したカニシカ王の孫)と卑彌呼の二人だけであった。日本の古代史上、卑彌呼が魏の皇帝に倭國が魏の友好国である(属国ではない)と認めさせた功績は大きく、倭國としてはそれほどの高い栄誉であった。 『魏志倭人傳』によれば、倭國とは約三十か国からなる連合国であった。その中には渡来人の国、あるいは、渡来人を首長とする国が少なからずあったのではないかと思われる。たとえば、伊都(ゐと)國王は朝鮮半島系の人物であった(肥前國風土記)。卑彌呼が国際感覚に優れていたのも、何か努力をしたり、学習をしたりしてそのような感覚を身につけたのではなく、単に渡来人の娘として本国(大陸)と交易していただけなのかもしれない。

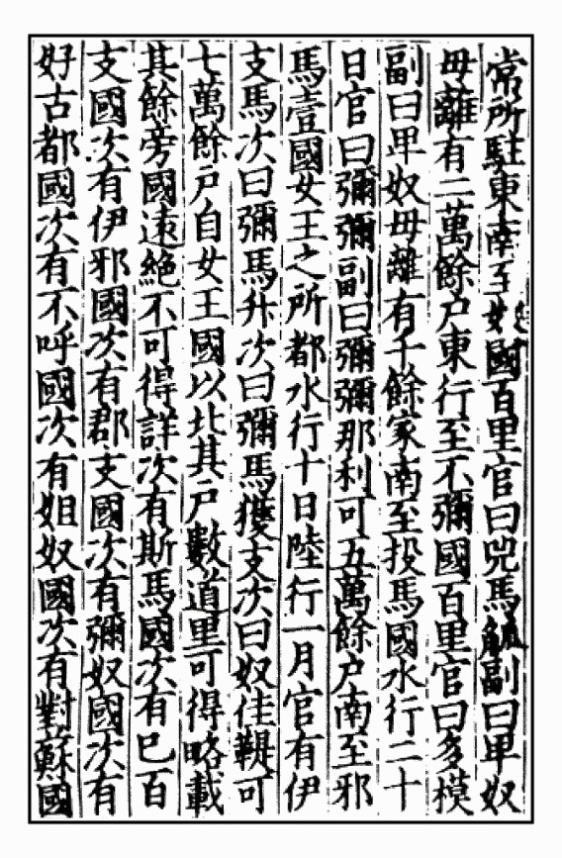

上記は『魏志倭人傳』の序文に相当する部分である。「倭人在帶方東南大海之中依山㠀爲國邑舊百餘國漢時有朝見者今使譯所通三十國」の三十五文字からなっている。

我われ日本人にとって、卑彌呼の女王國・倭國とその首都国・邪馬臺國がどこにあったのかは大きな関心事である。これまで、『魏志倭人傳』に依拠して九州説を主軸とするものと近畿説を主軸とするものとに大きく二分されてきた。それらは、地域の町おこしや村おこしのために政治的な力や経済的な力と結びついた。大規模な遺跡発掘のためには多額の公的資金が必要である。そのためにことさら卑彌呼と結び付けてアドバルーンを上げたりマスメディアと強く結びついたりして展開されたものも少なくない。 日本には「皇國史観」という歴史観がある。これは、我が国の歴史は万世一系の天皇を中心として展開されてきたとする。倫理的には、それによって天皇に忠義を尽くすことが美徳であるとされる。明治時代から第二次世界大戦に至るまで、日本が大日本帝國であった時代には、皇國史観は政府公認の歴史観・道徳観であった。皇國史観には、我われ日本人の存在をこうであると意味づけるある種の絶対性がある。仮に大和政権が女王國・倭國を討伐して今日に至ったとなると、大和政権の絶対性とともに我われ日本人の存在もある意味で相対的なものになってしまう。それこそ真の国難と感じる人も少なくない。一方、「自虐史観」といって、第二次世界大戦で敗戦したことを「終戦」と呼ぶ蟠(わだかま)りの中で、皇國史観を徹底的に否定する。そのために、さしあたり『古事記』(和銅五年 712年 日本最古の歴史書)と『日本書紀』(養老四年 720年 日本最古の正史で「六國史」のひとつ)の内容を否定する。あるいは、古代の天皇の存在を否定する。特に神武天皇の実在性について神話の一部として頭から否定する。更に「闕史(けっし)八代」といって第二代から第九代までの天皇の存在を科学的な証拠もないのに完全に否定する。考古学者の中には『記紀』を絶対に読まないことを主義とする人たちが少なからずいる。そのような、極端に偏って感じられる歴史観もある。 卑彌呼の女王國・倭國がそのまま大和政権になったのか、あるいは、大和政権は女王國・倭國を討伐して今日に至ったのか。そのいずれかによって、日本人の古代史観、すなわち、古代の日本人はどのような民族として生きていたのかが明確となる。子どもたちが学ぶ歴史の真実さえも根底から変わる可能性がある。単に地域の町おこしや村おこしのためでは済まされないであろう。 本書では、たとえば、『日本書紀』などに「春秋暦」で表記されていた古代の年代を西暦で復元して供覧する。すなわち、『魏志倭人傳』に述べられた女王國・倭國の時間軸と、『日本書紀』に述べられた大和政権・葦原中國(あしはらのなかつくに)の時間軸を正確に重ねて共通の一本の時間軸として提供する。読者はこれによって、女王國・倭國で卑彌呼が魏の皇帝から「親魏倭王」の金印紫綬をもらったころ、奈良盆地の葦原中国では何が起きていたか、また、第十代崇神天皇が版図を畿内全域に拡げたころ女王國・倭國では何が起きていたかなどを正確に把握することができ、幾つかの新しい歴史的事実を見出すことができるであろう。 著者はそれらをわが身の浅学菲才を顧みずここに書き述べる。これによって少しでも真実が明らかになれば幸いである。

第一章 『魏志倭人傳』 と 『記紀』 の科学 【1】 考察の背景・趣旨 西欧で原始ゲルマン人の社会や政治の様子が初めて記録されたのは、古代ローマの J. シーザー(BC100-BC44)の『ガリア戦記』(BC52-BC58)とローマ帝国の C. タキトゥス(55-120)の『ゲルマニア』(98年)であった。原始ゲルマン人の生活について考古学上の出土品は多いが、それだけでは当時の社会の人間関係、言語、儀式、神話などや政治の様子までは分からない。中華の地でも、他の文明(メソポタミア、インダス、エジプト)と同様にコムギの文明が発達した。それも世界最大の耕地面積と最大の生産量を誇った。鉄器が使われるようになると更に生産量が増えた。多くの農民が春秋の覇者となった。それを統一したのが始皇帝(BC259-BC210)の秦であり、劉邦(BC256-BC195)の漢であった。日本の弥生時代についても考古学上の出土品は数多くあるが、それだけでは社会の様子や政治の様子までは分からない。当時東アジアでローマ帝国のような地位を占めていたのは秦・漢の帝国とそれに続く魏・呉・蜀の国々であった。それらの国々が日本の当時の様子について、わずかながら文字で記録した。 後漢の歴史家・班固(はんこ 32-92)と女性歴史家・班昭(はんしょう 45-117)は『漢書』(前漢のことを書いた歴史書)を編纂し、「地理志燕地条」に「楽浪郡の海の中に倭人がいる。百余国にわかれている。季節の贈り物を持ってやって来る」と記述した(夫樂浪海中有倭人分爲百餘國以歳時來獻見云)。 古代の多くの歴史書で「正史」とされる場合は、それはその時々の政権の正統性を主張する内容である。それでも、歴史書は考古学だけでは分からない、言語学・社会文化科学的な何かを示唆する。 纏向遺跡は JR桜井線(万葉まほろば線)巻向駅を中心に、その規模は東西約 2キロメートル・南北約 1.5キロメートルに及ぶ。その面積は約 90万坪ある。これを発掘するには多額の公的資金を必要とする。『日本書紀』によれば、第十一代垂仁天皇は在位一年目(西暦 255年)に纏向に宮殿を建て、これを珠城宮(たまきのみや)とした(冬十月更都於纏向是謂珠城宮也)。また垂仁天皇はその纏向の珠城宮で崩御した(九十九年秋七月戊午朔天皇崩於纏向宮)。『古事記』によれば、第十二代景行天皇は在位二年目(西暦 305年)に纏向の宮殿・日代宮(ひしろのみや)で治世をした(大帶日子淤斯呂和氣天皇坐纒向之日代宮治天下也)。したがって、現在発掘される纏向遺跡の正体は、これらの天皇によって造営された宮殿の跡である。いずれも卑彌呼の死去の西暦 248年頃より後に造営された。纏向遺跡がいかに壮大であれ、それは垂仁天皇や景行天皇が実在したことを証明すると同時に、それらの天皇に壮大な宮殿を造営する力があったことを証明するものにほかならない。 「三角縁神獣鏡」(さんかくぶちしんじゅうきょう)が日本では各地で三百枚以上出土している。出土は特に纏向遺跡の周辺で多い。三角縁神獣鏡には魏の第二代皇帝・曹叡の「景初」の年号が刻まれたものがある。一方、西暦 238年に卑彌呼が曹叡から「親魏倭王」の金印と一緒にもらった銅鏡は百枚であった。それらが三角縁神獣鏡であったとは限らない。三角縁神獣鏡は中国でも朝鮮半島でも一枚も発見されていない。魏の曹叡は景初三年一月二十二日に三十五歳で崩御した。日本で発掘される三角縁神獣鏡には「景初四年」という存在しない年号が刻まれたものがある。それらについて無理な解釈もできないわけではないが、三角縁神獣鏡は、後世に日本で大量に鋳造されて流通したものと推定される。日本にはすでに銅鐸を鋳造する技術があった。それ(銅鐸)は大和政権の興隆とともに忽然と姿を消した。銅鐸は必ずしも天皇崇拝のための道具ではなかったからであろう。破壊されたり埋められたり鋳つぶされたりした。代わりに多くの銅鏡が出回った。三角縁神獣鏡の出土も大和政権にそれを手に入れたり各地の有力者に下賜したりする力があったことを証明するものにほかならない。 卑彌呼の墓は『魏志倭人傳』にその大きさは径(さしわたし)が百余歩であると書かれている。円墳であった。魏の里は 459.0メートルであった。里はどの時代も 300歩であった。よって歩は 1.53メートルである。しかし、「露布の習わし」(後出)から、卑彌呼の墓は直径が15.3~153メートル余の円墳であったとも考えられる。一方、現在の箸墓(倭迹迹日百襲姫命 やまとととひももそひめのみことの古墳)は前方後円墳であって円墳ではない。倭迹迹日百襲姫命は夫の大物主神(おほものぬしのかみ)との行き違いのときに箸の事故で死んだ。邪馬臺國では籩豆(へんとう)という高坏を用いて箸は使われなかった(魏志倭人傳)。卑彌呼は箸とは無関係である。また、卑彌呼は生涯独身であった(魏志倭人傳)。 大和朝廷の『古事記』(和銅五年 712年)にも『日本書紀』(養老四年 720年)にも、「邪馬臺國」「卑彌呼」「親魏倭王」「黄幢」(こうどう 魏の正規軍旗)のいずれの語も出て来ない。卑彌呼が 238年に魏の第二代皇帝・曹叡からもらった金印も、247年に第三代皇帝・曹芳(232-274)からもらった黄幢も、その後の大和朝廷にも、あるいは、現在の皇室にも伝わっていない。その理由は、卑彌呼は当時近畿を中心として興隆つつあった大和政権と無関係であったからである。端的には、卑彌呼は大和政権をさしおいて魏の皇帝から詔書や「親魏倭王」の金印、黄幢などをもらった。もっとも、卑彌呼は大和政権の存在さえ知らなかった。「さしおいて」という意識もなかったであろう。

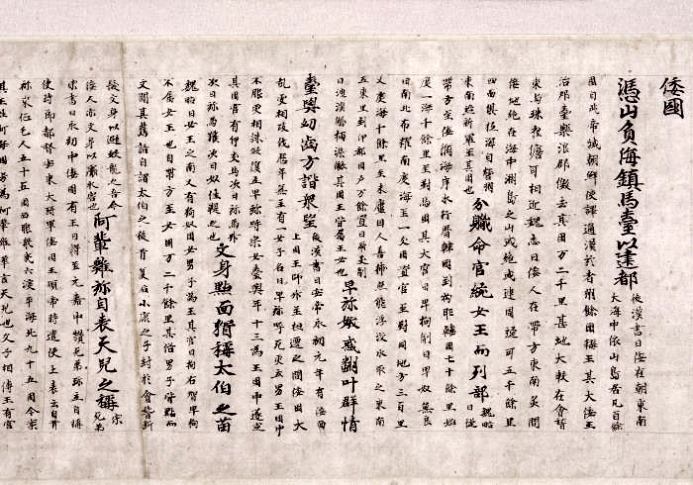

卑彌呼は「倭國大亂」(後漢の光和年間である 178-183年)を経て女王に共立された。牛馬もなく、物資の輸送力のレベルも情報の伝達力のレベルも極端に低い時代である。大乱は、限られた地域で寄り添って暮らす村々(環濠集落群)の間で起きた。長老たちによる話し合いの結果、呪術者(シャーマン)の卑彌呼が女王に擁立されて大乱は収まった。 女王國にとって南の狗奴(くな)國は脅威ではあったが、いずれ歴史が動いて女王國を滅ぼすことになるのは、葦原中國の大和政権であった。大和政権による二回の親征(西暦 309-313年の景行天皇による第一次九州親征と、363-367年の仲哀天皇・神功皇后による第二次九州親征)によって女王國は滅亡する。以後日本には大和政権のみが存在する。卑彌呼がいた山門(やまと)郷には大和政権の縣主(あがたぬし)が置かれた(山門縣)。卑彌呼の墓や臺與の墓は破壊されて塩をまかれたであろう。卑彌呼が魏からもらった金印や銅鏡は散逸した。あるいは、忌まわしいものとして鋳つぶされた。女王がいた女王山(福岡県みやま市瀬高町大草 現在の標高 195メートル)は、地域では大和政権に遠慮して女山(ぞやま)と呼ばれるようになった。著者は、「滅亡」とはそのようなことであると考える。 日本では、森羅万象に神々が宿る。万物は神々である。八百万(やほよろづ)の神々が住むこの世界で、自己主張を抑えて周囲に合わせよ。何よりも「和」を重んじて暮らせ。これが、日本で 1万6千年前から現代に伝わる縄文人の哲学である。卑彌呼の女王國・倭國がだんだんと大和政権になったのか、あるいは、大和政権は女王國・倭國を討伐して今日に至ったのか。後者(討伐)の場合には、ややもすると日本人の心の深淵にある「何か」を掘り起こす結果になりかねない。たとえそれが本当に起きた事実であっても、心の片隅にも入れないほうがよい。という主義の人も少なくない。それは、日本では必ずしも特殊な倫理観ではない。一方、聖典(旧約聖書)の民(ユダヤ教徒・キリスト教徒・イスラム教徒)は、この世界を創造した神のみを絶対者と見る。神によって創造された他者を自らと同じ相対者であると認識し、その主張を尊重する。万物も神によって創造された相対者である。すると、彼らは、事実は事実であり、自らはそれはそれとして知る権利があると考える。 【2】 考察の前提条件 『魏志倭人傳』『日本書紀』などについて、自然科学・社会文化科学の立場から考察する。すなわち、『魏志倭人傳』などを科学する。これが最初に我われに与えられた課題である。そのために、幾つかの前提条件を以下に設ける。1.過去の邪馬臺國論争において、争いのない事実はそのまま採用する。たとえば、「奴國」を「なのくに」と読み、それを福岡市あたりと比定する。 2.『古事記』と『日本書紀』は、科学的に否定されない出来事についてはこれを当時の伝承に基づいて編纂されているものと推定する。 3.第十代崇神天皇の時代になると、天皇の実在性がかなり明確になってくる。神武天皇の実在性と、闕史八代(第二代から第九代までの綏靖、安寧、懿德、孝昭、孝安、孝霊、孝元、開化)の各天皇の実在性については、代々畿内政権基盤を確立するため、天皇ではなかったかもしれないが、何らかの役割を果たしながら第十代崇神天皇を出現させた。そのような「誰か」が必ず実在したと考える。 4.『魏志倭人傳』に書かれていることについて、武官であった魏の使者は、皇帝の徳と将軍・司馬懿(しばい 179-251)の功績を讃えるという理由・目的があったと推定する。 中国では、「里」は秦・漢の時代に 415.8メートル、魏・呉・蜀の三國時代に 459.0メートルであった。魏では人の足で「一日に 50里」を目安とした。しかし、武官であった魏の使者は数量(里程・戸数・水行日数など)については軍事報告書(復命書)として正式に「露布(ろふ)の習わし」を用いているものと推定する。「露布の習わし」とは、たとえば、北へ百里行って敵を百人殺した場合に、北へ千里行って敵を千人殺したと正式に報告しても、褒められこそすれ咎められることはないといった習わしのことである。皇帝の徳と将軍・司馬懿の功績を讃えるために、西暦 240年に帰朝報告書(復命書)を書いた武官・梯儁(ていしゅん)も、西暦 247年に書いた武官・張政(ちょうせい)も、それらを『魏志倭人傳』として編集した陳壽(ちんじゅ 233-297)も、それぞれの立場でこの「露布の習わし」を用いた。もし、理由もなく用いなければ、それは却って不敬な行為となったであろう。したがって、原報告と編集のいずれの段階においても「露布の習わし」が用いられているものと推定する。 距離には古代の「短里」である 80メートルくらいを用いるほうが都合が良いという研究もある。しかし、『魏志倭人傳』は史書として後世に残すものであるから、「里」は短里ではなく、やはり 459.0メートルであったと考えられる。しかし、これに「露布の習わし」を適用すると里は 45.9~459.0メートルである。水行二十日も水行二~二十日である。戸数七万戸も七千~七万戸である。誰も見ることのできない侍女の数は多いだろうというだけで千人である。すなわち、侍女千人が居並ぶのをかき分けて卑彌呼に謁見しました。と報告しなければ、せっかく詔書と「親魏倭王」の金印をもたせた皇帝の体面は保てない。 方角について「露布の習わし」はない。特に中国では南は重要な方角であった。歴代皇帝は南を向いて座った。人に何かを教えることを「指南する」と言った。方角は数量ではない。武官である魏の使者が東をことさら「南」と書き替える理由はなかった。 5.「縄文海進」は弥生時代になっても残存していた。その影響は卑彌呼の時代になっても深く続いていた。現在も続いている。それによって現在の福岡平野は海底にあった。博多湾の内陸地は奥深くまで水郷化していた。また、佐賀の吉野ヶ里遺跡もすぐ近くに海があった。有明海の内陸地も奥深くまで水郷化していた。したがって、博多湾から有明海まで、誰でも御笠川と宝満川を利用して南北へ「水行」できたと考える。西暦 367年に、神功皇后(349-399)の水軍はそれらの川を利用して南へ水行した。牛馬もなかった時代に、この水路は、伊都國や奴國など、女王國の北岸の国々と、筑後平野の国々とを結ぶ重要な動脈であった。 そもそも、魏の使者は海を渡ったときはその度にきちんと海を渡ったと書いている。それに比して、「水行」と書いたのは、海を渡ったのではなく川を利用したからであると推定される。 6.女王國は、伊都國に「一大率」(または「大率」)を置き、その他の辺境の国々には「ひなもり」(海防担当武官)を配置して海外、特に朝鮮半島からの脅威に対して防衛線を敷いていた。 「ひなもり」とは、後世の「さきもり」(岬守 防人)のように、都から離れた辺境国(鄙 ひな)の武官(もり)であった。特に臨海国のひなもりは重要な任務を負っていた。また、武官である魏の使者の軍事報告書としては、ひなもりの存在を報告することは必須であった。 『魏志倭人傳』の中に投馬(とぅま)國という大国が出てくる。投馬國には「ひなもり(海防担当武官)」がいない。したがって、投馬國は内陸国であって臨海国ではなかったと推定される。 7.最古の日本地図は八世紀の「行基(ぎょうき、ぎょうぎ)図」といって、行基(668-749)によって本州や九州、四国などが描かれていたと伝承される。現存するものはない。しかし、後世にその手の日本地図が行基図として各種書き写されて流布した。 明の建文四年(1402年)に作成された東アジアの地図がある。『混一彊理歴代國都之圖』と呼ばれる。日本に写本が二つ残っている。龍谷図(京都市龍谷大学所蔵)と本光寺図(島原市本光寺所蔵・長崎県指定文化財)である。いずれも同じ原資料を書き写したものである。龍谷図は李氏朝鮮の官邸で行基図(日本地図)が誤って南北に描き込まれた地図であることが知られている。一方、本光寺図は行基図が正しく東西に描き込まれている。ここでは、そもそも魏の使者が倭國に来た三世紀に日本地図と言えるものは存在しなかったと推定する。 8.『隋書』は西暦 636年に唐の時代になって魏徴(ぎちょう 580-643)が編纂した史書である。その卷八十一列傳第四十六東夷に「俀國(たいこく)」の条がある。これを通称『隋書倭國傳』という。そこに西暦 600年以来の 4回の遣隋使のことや推古天皇の治世の様子を記している。隋では『魏志倭人傳』を通して古くから倭國の首都国・邪馬臺國のことや卑彌呼のことが知られていた。ところが、そこへ倭國からの遣隋使が首都国・大和(やまと)國から来ましたと名乗った。したがって、『隋書倭國傳』には、倭國は邪靡堆(やまと)を都とする。すなわち、『魏志倭人傳』の言うところの邪馬臺(やまたい)である。と書かれている(都於邪靡堆則魏志所謂邪馬臺者也)。これは、遣隋使が邪馬臺國から来たと証言したわけではないので、唐の時代になって魏徴が『隋書』を書く上で魏の時代の女王の邪馬臺國と隋の時代の大和政権の邪靡堆國とを混同したものと見られている。 西暦 701年に日本では文武天皇の時代に「大寳律令」が完成した。これによって、日本も唐に学んで律令国家となった。西暦 702年に大和朝廷は第八次遣唐使に大寳律令をもたせた。このとき遣唐使は初めて倭國からではなく、日本國からの朝貢であると名乗った。正使は大寳律令の編纂に加わった粟田真人(あわたのまひと 640頃-719)であった。真人は東夷人でありながら容姿端麗であり、中国のエリート官僚(科挙の上位合格者)のように「四書五経」を読み、自ら文章を書くとして唐で絶讃されている。 真人が訪れた当時の唐は、中国史上唯一の女帝・則天武后(そくてんぶこう 武則天 624-705)の政権下で、国号は武后が改めた周(690-705)であった。武周王朝と呼ばれる。武后は高宗(628-683)の皇后で、高宗の死後に中宗(656-710)が即位したが、二か月で政権を掌握。その後の中宗の弟・睿宗(662-716)が即位するも傀儡であった。則天文字を作った。また、仏教を保護した。武后の死の直前の705年に中宗は復位し、国号も唐に復している。

『舊唐書』(くたうじょ 945年)は後晉(936-946)の時代に書かれた史書である。唐の成立(618年)から滅亡(907年)までについて書かれている。その第百九十九巻「日本國」の条に粟田真人の証言に基づいて次の意味のことが書かれている。すなわち、大和朝廷の日本國はかつて魏に朝貢した九州の女王國・倭國とは異なる。大和朝廷は日出ずる国であるという理由で「日本」を国号とした。あるいは、大和朝廷は自ら「倭國」の呼び名が雅(みやび)ではないのを悪(にく)んで、改めて「日本」とした。日本國はもと大和盆地の小国であったが、女王國・倭國を滅ぼしてその地を併合した(日本國者倭國之別種也以其國在日辺故以日本爲名或曰倭國自悪其名不雅改爲日本或云日本舊小國併倭國之地)。西暦 704年に粟田真人は帰国の途についた。白村江の戦い(663年)で捕虜になっていた者を連れて途中五島列島に漂着するも無事帰朝した。図は明の時代の 1532年に描かれた『四海華夷總圖』である。「日本國」と「大琉球」との間に「倭」が描かれている。粟田真人の証言は重視されていて、中国は、日本國はかつての大国である女王國・倭國とは異なると認識した。魏に朝貢した記録がある「倭」は日本國に併合されても九州に存在するとして長く認識されていたことが分かる。

9.『日本書紀』に出てくる「熊襲」は、『古事記』では「熊曾」と表記される。クマソには前後の歴史がなく、民族として実在した証拠がない。墳墓も発見されていない。クマソは大和政権から見てこれに恭順しない九州の部族に対する呼称であったと推定する。 10.九州北部の地名と近畿周辺の地名によく似ているものがある。「朝倉」の地名は奈良盆地にもある。「笠置山」も「御笠山」(三笠山あるいは若草山)も、九州北部にある。「三輪」も「香山」も九州北部にある。それらの相対的な位置関係も似ている。これは、九州北部と近畿周辺との間で地名に字名(あざな)を付け合った結果である。西暦 367年から神功皇后は松峽宮(まつをのみや 福岡県朝倉郡筑前町)にいた。367年には福岡県糟屋郡宇美町で應神天皇が生まれた。西暦 660年に百済が滅亡すると、大和政権は旧百済と連合して唐・新羅と戦った。中大兄皇子(626-672)はその戦いを指揮するために斉明天皇と共に筑前國の朝倉宮に滞在した。661年斉明天皇は崩御。中大兄皇子は 663年に白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れるまで朝倉宮にとどまった。七世紀後半に軍事・外交の拠点として大宰府(おほみこともちのつかさ)が設置された。大宰府には筑前守・山上憶良(660-733)や大宰帥・大伴旅人(665-731)などの感性豊かな萬葉歌人もいた。このように、九州北部に近畿周辺の地名を懐かしんで字名を付ける動機と機会があった。逆に近畿周辺に九州北部の字名を付ける機会もあった。どの字名も神功皇后の西暦 367年以降につけられたと推定する。これ(地名の類似)も卑彌呼の東遷などを証明するものではない。 11.『日本書紀』には、『旧約聖書』(ユダヤ教徒はこれを『聖書』という)の内容が、天地創造から瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の降臨、神武天皇の東征など、細部に至るまで反映されて書かれているようである。そのことが世界中で広く認識されている。たとえば、そのことがアメリカの茶の間でテレビ報道されている。ここではそのような認識があることを心しておく。 【3】 日本人はどこから来たか 我われ多くの日本人は社会科で「日本人は、縄文時代に狩猟採集の生活をしていたが、その後大陸から日本に稲作が伝わり、日本で弥生時代が始まった」と教わった。それは、縄文人がだんだん弥生人になったという教えであった。その後 「縄文人は狩猟採集の生活をしていたが、やがて大陸から渡来してきた弥生人が稲作をもたらし、混血していった」という教えに変わった。すなわち、日本人は、縄文人と弥生人という二つの祖先をもつということになった。そのことは、以前から知られていたが、1991年に東大名誉教授・埴原和郎(はにわらかずろう 1927-2004)が「日本人二祖先説」としてはっきりと示し、それが定説となったものである。日本人に「大陸の血が混じっている」と明示的に言ったわけであるから、埴原和郎としてはよほど勇気がいったであろうと思われる。日本には旧石器時代の遺跡が世界的に見ても非常に多く存在する。旧石器時代の遺跡が一万か所以上発見されている。朝鮮半島では百か所も見つかっていない。特に九州には日本の旧石器遺跡のうちの多くが分布している。その中には放射性元素「炭素 14」による年代測定で 3万年以上も前のものがある。このことから太古の九州は豊かな狩猟採集の生活の場であったと考えられる。 炭素 14による年代測定について、現在の植物は、太陽光線の下で現在の炭酸ガスを吸って光合成を行っている。現在の草食動物は、現在の植物を食べ、現在の肉食動物は、現在の動物を食べる。その結果、動植物は現在の炭素 C、酸素 O、水素 H、窒素 N などからできている。自然界に存在する炭素は原子番号「6」であり、原子核の中に陽子(ようし) 6個と中性子 6個がある。また、周囲を陽子の数と同じ 6個の電子が回っている。この炭素は陽子の数と中性子の数を合わせて「炭素 12」と呼ばれる。体重 50キログラムのひとには約 10キログラムの炭素 12がある。ところが、この炭素 Cの中には 0.00000000012パーセントの割合で「炭素 14」といって陽子 6個と中性子 8個のものが存在する。これは放射性元素である。自然界の人も動植物も体内のこの炭素 14から周囲にわずかに放射線を放っている。自然界では、炭素 12に対してこの炭素 14が含まれる前記の割合は「天然存在比」といって変わらない。この放射線の半減期は 5,370 ± 40年である。したがって、同じ量の炭素 Cでも、5,370年前の動植物の炭素 Cは放出される放射線量が半分である。これによって、地層などから発掘した動植物が何千年前の動植物であるか、また、そもそもその地層が何千年前の地層であるかなどが分かる。これが炭素 14による年代測定法である。 今から約 2.6万~2.9万年前に鹿児島湾の姶良(あいら)カルデラが噴火した。それは破局噴火であった。火山灰は遠く朝鮮半島や東北地方にまで降り積もった。火山灰層に埋もれた動植物を炭素 14によって年代測定してみると、姶良カルデラの噴火がいつ起こり、いつ終息したかがかなり正確に分かる。姶良カルデラの噴火は九州南部の旧石器人の生活をことごとく破壊した。

九州南部の旧石器人は、それでもごく一部は生き延びた。熊本県水俣市立石坂川(いしざかがわ)小学校石飛(いしとび)分校(今は廃校)の正門前の地域に「石飛旧石器遺跡」がある。この遺跡は「石飛分校遺跡」とも呼ばれる。その一帯では約 2万~2万5千年前(氷河期の終わり)の石器が出土する。その遺跡の周囲は開けた台地であった。彼らは集団で石器を使い、平原に棲む鹿や猪、兎などを獲った。弓矢のことはまだ知らなかった。石を割って石槍を作った。当時の平均気温は現在より数 ℃低かったが、織物のことは知らなかった。ぶかぶかの毛皮を着た。獲物の肉は石の上に置いて打製石器で切り裂いた。焼き石で焼いて食べた。石飛旧石器遺跡は、西洋ではクロマニヨン人がラスコー洞窟壁画を描いた 2万年前と同じかまたはそれよりもさらに 5千年も古い。

約 7,300年前に今度は九州の南海にある喜界カルデラが噴火した。それも破局噴火であった。火山灰は再び朝鮮半島や東北地方にまで降り積もった。喜界カルデラの噴火は地層の年代決定において早期縄文時代と前期縄文時代とを分ける。この噴火によって九州の早期縄文人の生活はほとんど消滅した。 ひとの細胞の中には「ミトコンドリア」という微小な構造体がある。その DNAは母から子へと伝えられる。多くの民族のミトコンドリアの DNAを追跡した結果、全人類は「16万±4万年」前にアフリカの奥地にいたひとりの女性の子孫であることが知られている(1987年の英科学誌『ネイチャー』)。すなわち、東洋人も、白色人種も、黒色人種も、アメリカインディアンも、すべてひとりの女性の子孫である。その女性は「ミトコンドリア・イブ」という名称で呼ばれる。もっとも、たったひとりの女性であったかというと、必ずしもそうではなく、ある小さな集団であった可能性はある。ミトコンドリア・イブの子孫は長くアフリカの奥地で暮らしていた。アフリカの東側の草原を北上して今から 5.7万~8.7万年前に子孫の一部が紅海を渡った。また、4.5万~6.0万年前に他の一部がシナイ半島を通ってユーラシア大陸へ渡った。それには気候の変動、食料その他の原因はあったのかもしれないが、彼らは太陽が昇るほうへ向かった可能性がある。そして、その子孫がついに日本にもやって来た。

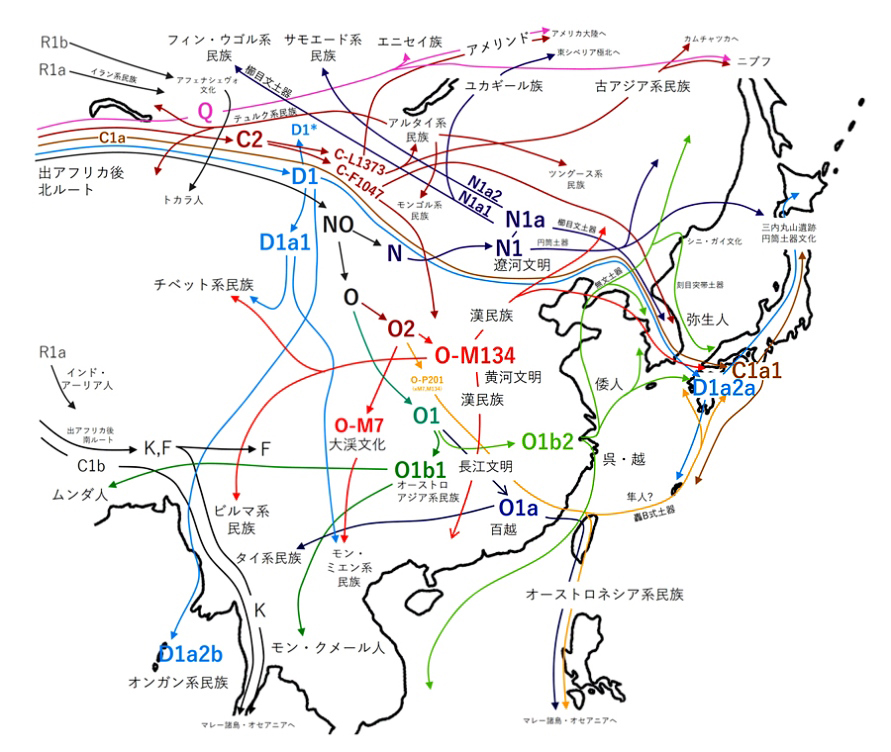

図は東アジアの Y染色体のハプログループの移動の軌跡として推定されているものである。最初に日本列島にやって来て旧石器時代を担ったのはハプログループ・C1a1人(茶色)と D1a2a人(うす青)である。

縄文人は世界最古の土器をつくり、狩猟採集の生活を送った。この時期は「縄文海進」によって海面が上昇し、日本は大陸から深く孤立していた。その間に縄文人の遺伝子に大きな変化はなかった。縄文人の遺伝子構成は、現在の日本人に伝えられていて、近隣アジア諸国にはない。C1a1人は、わずかに韓国の済州島でひとりだけ見つかった例がある。それほど C1a1人は日本にしかいない。また、D1a2a人もほとんど日本にしかいない。これらの C1a1人と D1a2a人が日本固有の縄文人である。現在の日本人の約 15パーセントがこの縄文人である。

世界では、エジプト・メソポタミア地方・インダス川流域・黄河流域で農耕牧畜を行う先進の四大文明が開化した。そのころ日本では、独特の優れた縄文文化が開花していた。縄文時代の人々は狩猟採集の生活を営んだ。鹿や猪を狩り、魚や貝を獲り、木の実などを採って暮らした。そのような暮らしが 1万年以上続いた。これが文明のレベルにおいて後進のものであったかというと、必ずしもそうとは限らない。どんぐりを拾ってきて石でつぶした。そのままでは苦いので水に何日もつけて灰汁(あく)を除いた。すると混じりけのないデンプンが残る。それを火で焼いて食べた。一反(たん)のどんぐり林から一石(こく)のどんぐりが採れた。どんぐりには硬い殻があるので保存ができた。それを食べることによって人がひとり一年間生きることができた。発酵させて焼くとパンもできた。鮭の汁をかけて焼くと栄養豊富なクッキーもできた。木の実の栽培もした。それを発酵させると酒もできた。縄文人は美食を求める食通(グルメ)でもあった。人前に出るために気のきいた物を着た。べんがら(黄土を焼いた赤い顔料 酸化第二鉄)で化粧もした。原日本語を話し、音楽を聴き、自由な時間を楽しんだ。縄文の人々は、豊かな暮らしの中で世界最初に土器を造った。土器は、煮炊きによって食中毒を防いでくれる。縄文の人々はそのような土器に神さまが宿っていると考えた。感性豊かな縄文人は、土器に驚きの芸術的な飾りをつけた。縄文の人々は土器に知らず指紋を遺した。その指紋が現代において発見される。彼らは神武天皇(BC85-BC22)を五代さかのぼる天照大神(紀元前二世紀頃大陸または日本にいたひとりの弥生人の賢い女性)よりもはるかに古い時代から、およそ 1万6千年以上もの長い間この日本に「いた」のであり、現在もその子孫は「いる」のである。

江戸時代の大名の禄高(ろくだか)に、たとえば一万石(ごく)などというのがある。一石とは一反の田から採れるコメの量のことである。これで人がひとり一年間食べて生きることができる。人々は定住し、食料を計画的に得ることができた。しかし、一石のコメを作るには、先ず、春先を待って、土を水でやわらかくこねた苗代(なわしろ)を造る。これにたねもみをまいて苗(なえ)を育てる。一方で、田を整地し、水を引く。親から教わった通りに周囲との協力は欠かせない。これに時機を逸しないで皆で田植えをする。昼夜水が枯れないようにする。草刈りや中干(なかぼ)しをする。嵐の日も田に行って稲穂が倒れないように縄を張る。秋になって稲穂が実ると枯れ始めないうちにす早く稲刈りをする。縄文時代のようにどんぐりを拾ってきて余った時間を楽しむのとは違って、これは言葉で表す以上に、とてつもない重労働である。

中国の黄河の中・下流域には漢民族「O-M134人」がいた。「河」は黄河をさす固有名詞であった。黄河は流域面積が 75万平方キロメートルで、日本の国土の面積の約二倍ある。黄河の中下流域である「中原(ちゅうげん)の地」には夏・殷・周・秦・漢などが興り、古くから高度な中華文明が発達した。一方、「江」も長江をさす固有名詞であった。その下流域が「揚子江」である。長江は流域面積が 180万平方キロメートル。日本の国土の五倍近くある。そのすぐ南の江南は中原の地から見ると後進地域であった。湖南人は水田でジャポニカ米(湿潤米)を作り、高床式の倉庫にそれを保管した。銅鏡と銅剣を用いて祭祀をした。現在、世界で数億トンのコメが生産されているが、通常「ライス(米)」というと、それは、ぱさぱさしたインディカ米(タイ米)のことである。ジャポニカ米は日本を含めて現在でも世界で約 15パーセントしか生産されていない。湖南人は古代からそのようなジャポニカ米を栽培した。

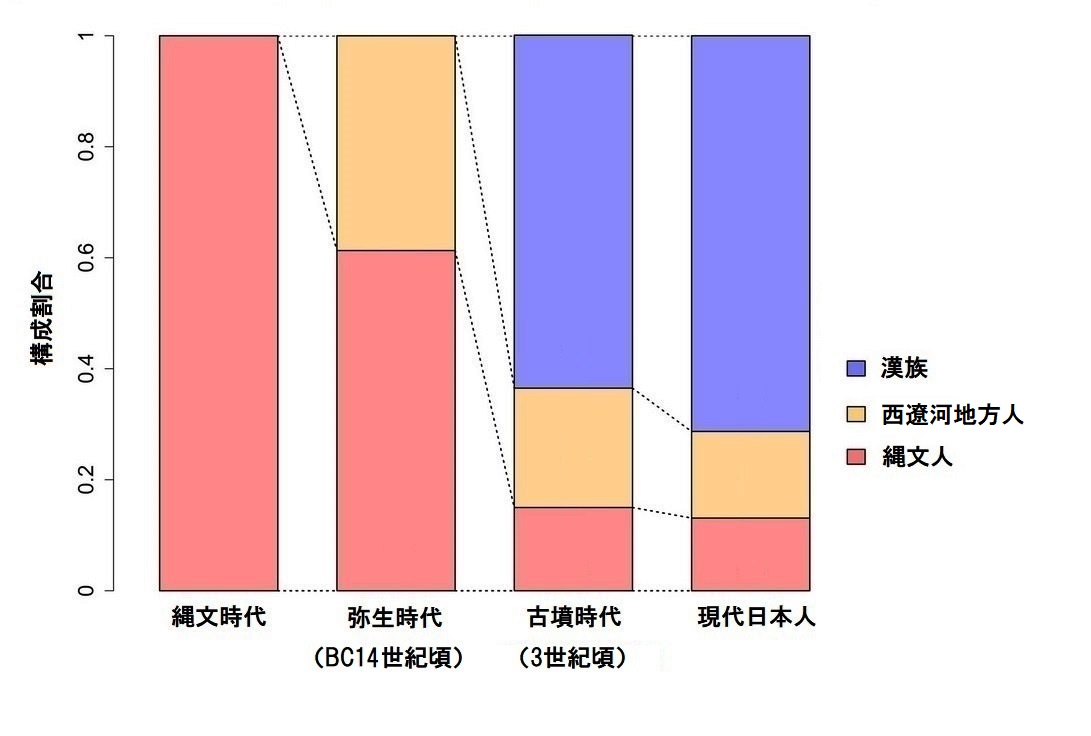

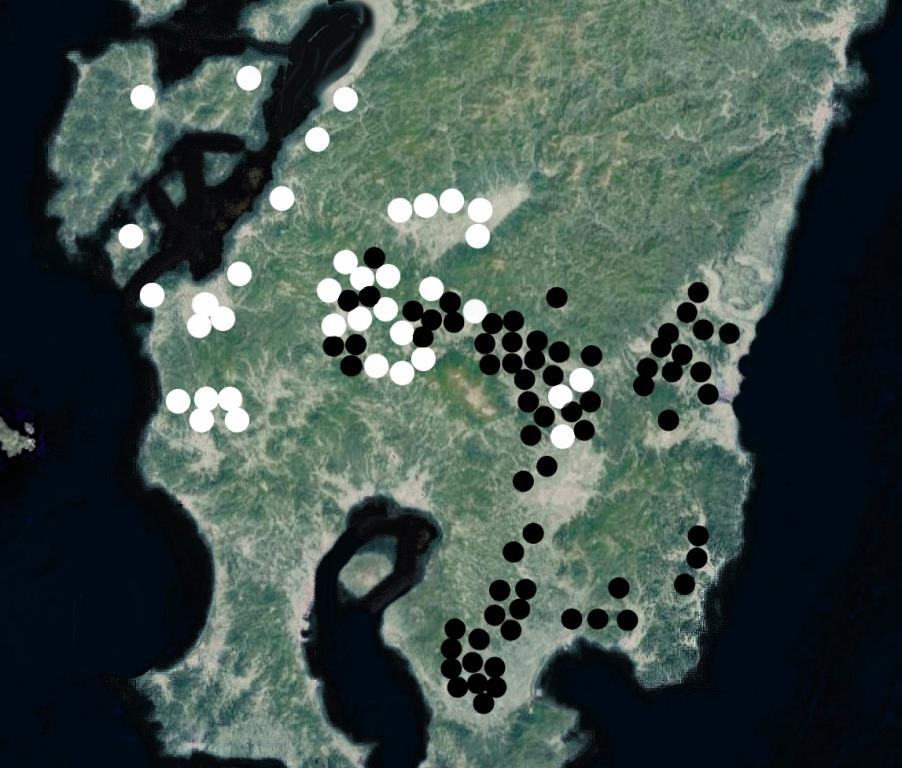

縄文時代の終わりに九州の人口は少なく、縄文人とわずかなアイヌ人を含めて約 6,300人であった(小山修三教授)。紀元前十四世紀頃に縄文人とわずかなアイヌ人しかいない九州に「弥生人」が流入した。現代の日本人にはこの弥生人の子孫が約 15パーセントいる。「弥生人」の大部分は、中国東北の西遼河地方の遺伝子構成をもっている。「弥生人」の多くが朝鮮半島を経由して日本列島に到達した。その結果九州北部で紀元前十世紀頃稲作が始まった。渡来した弥生人の全人口は、当時の縄文人の全人口の半分程度であった(添付図)。

一方、九州南部の「隼人」は、長く江南に住んで稲作をしていたが、湖南人ではない。漢民族でもない。隼人は、湖南人と同様に稲(湿潤米)を作り、銅鏡・銅剣を用いた祭祀を行っていたが、朝鮮半島を経由しないで南海から九州に渡来したと見られる。 「天岩戸(あまのいわと)」の神話は、日本神話の中でも最も重要な地位を占めている。その大筋は、天照大神(あまてらすおほみかみ『古事記』では天照大御神)のところに、弟である素戔嗚尊(すさのをのみこと)がやって来た。畔を壊したり、祭祀を行う神殿を汚したり、天照大神の機織り場に鳥を投げ込んだりした。それは天津罪(あまつつみ)という重大な罪であった。すると天照大神は怒って天岩戸に隠れた。すると世界中が闇になった。八百万の神々は困り果てて、岩戸の前で神楽を行うなどしてようやく岩戸の戸を開けてもらった。すると、世界中は再び明るくなった。というものである。太陽がなければすべての生命は死に絶える。天皇は天照大神の子孫であるから、この神話は、天皇に逆らったり、重大な罪を犯す者がいると、天皇の祖先である天照大神が怒ってこの世を闇にしてしまうかもしれないという天皇支配の正当性を教える神話のようである。この天岩戸神話の原型は、中国の湖南地方からアジア各地に伝わった日食神話にあると考えられている。太陽神が自らの意思で姿を隠して日が暮れてしまった。人々の対応のしかたによってはもう戻ってこないかもしれない。皆で叫んでみたが太陽は出ない。犬に吠えさせてみたが駄目であった。牛でも駄目。羊でも駄目。しかし、雄鶏に鳴かせてみたら太陽は再び東の山から出てきた。これが湖南地方の古い神話である。伊勢神宮では今でも多くのニワトリが飼われている。天照大神に隠れられては困るからである。「鳥名子舞」(となごまい)といって長鳴き鳥をまねた舞や、神職の「カケコー・カケコー・カケコー」という鶏の声をまねた「鶏鳴三声(けいめいさんせい)」の神事も行われている。 湖南人は北部九州にやって来て小さな国々を造った。紀元前後に九州北部の文化が急に豊かになったことが知られている。鉄器や青銅器の量が増えた。湖南人の習俗であった銅鏡と銅剣を用いた祭祀も九州一円で行われるようになった。日本で湖南人が行う交易は、最初は北部九州と朝鮮半島との間だけであった。北部九州の湖南人のうち、宗像(むなかた)の航海民は、菟狭(宇佐)を通して大陸の鉄器や青銅器を瀬戸内海沿岸に広めた。 その後、三世紀頃に、大陸から「古墳人」である「漢族」が多く流入した。それは、ちょうど邪馬臺國で十三歳の少女・臺與(とよ)が後継したころである。当時の中国は魏・呉・蜀に分裂していたが、西暦 263年に魏が蜀を滅ぼした。265年に魏が禅譲して西晉が興った。280年には西晉が呉を滅ぼして中国は再び統一された。その西晉も 316年に匈奴の侵攻によって滅び、五胡十六國と東晉の時代となる。中国ではその動乱の中で多くの政治難民が生み出されたようである。当時日本では古墳の造成が始まり、大和政権の国家へと移行していたころである。流入した古墳人は現在の中国本土の漢族である。渡来した漢族の全人口は、それまでいた縄文人と弥生人の合計の約二倍であった(添付図)。これは「日本人三祖先説」にほかならない。 以上述べたように、日本人の DNA構成は、縄文人と、東北アジアから日本に渡来した弥生人と、主に古墳時代に日本に来た漢族という三つの祖先をもつ。その現在の比率は、縄文人約 15パーセント、弥生人約 15パーセント、漢民族約 70パーセントである。他方、隼人は長江上流域にいて南のほうから海路南九州に上陸した「O-P201人」(地図のだいだい色)ではないかと考えられている。隼人は湖南のジャポニカ米と銅剣・銅鏡を用いた祭祀の風習を南方からの独自ルートで南九州に伝えた。 舎人親王(676-735)をトップとする『日本書紀』の編纂チームは、神武天皇の故郷として隼人の地を選定した。天照大神(紀元前二世紀頃)も、その孫として高天原から稲穂を託されて降臨した瓊瓊杵尊も、この南方系の隼人であった可能性はある。しかし、南九州、特に薩摩半島・大隅半島は桜島の噴火で大量に降り積もったシラス台地に覆われている。必ずしも稲作に適していない。隼人は主に畑作(芋類、菜種、大豆などの栽培)を行った。隼人が稲作をするようになったのは西暦 350年頃である。それは近畿地方に稲作が伝わった紀元前 50年頃よりもはるかに遅かった。それは景行天皇(280-333)が九州親征を行ったとされる西暦 309-313年ごろよりもさらに後のことである。 この分野の研究は、近年 DNAの遺伝子情報が正確に分かるようになって初めて可能になった。まだ緒についたばかりである。ここで申し述べた C1a1人やD1a2a人といった表記方法自体も今後新しく変わっていくと見られる。また、民族の移動に関する知見も更新されていく可能性がある。それは、科学の進歩として今後期待されることである。 【4】 縄文海進残存説

約 2万年前の氷河期の終わりに本州、四国、九州は陸続きであった。瀬戸内海も有明海も東京湾もなかった。北海道と樺太はユーラシア大陸と陸続きであった。ただ津軽海峡はあった。この津軽海峡が動植物の分布を分けていて、北海道にヒグマはいるが本州にはいない。本州にツキノワグマはいるが北海道にはいないなど、この境界線はこれを研究したイギリスの動物学者(T. W. Blakiston 1832-1891)の名前をとって「ブラキストン・ライン」といわれる。

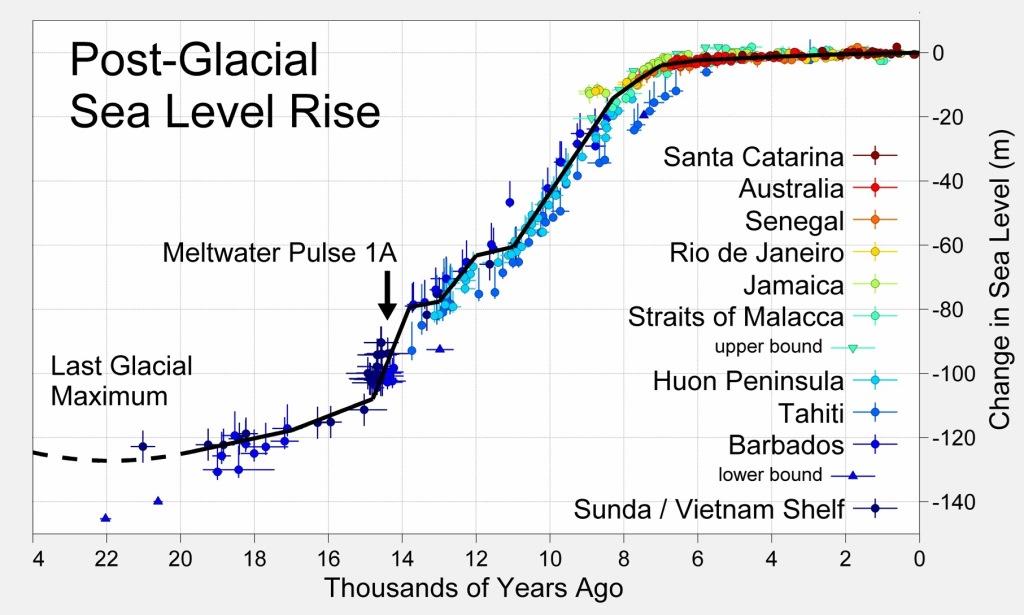

氷河期は約 2万1千年前に最寒期を迎えた。それが過ぎると地球表面は少しずつ温暖化し始めた。それに伴って約 1万9千年前に海面が上昇し始めた。現在の潮位が過去最高位である。 世界の海面上昇は 120メートルに達している。また、海面上昇は現在も続いており、過去百年間でも約 20センチメートル高くなっている。海面上昇の進み方は緯度や大陸との位置関係などの条件によって少しずつ異なった。日本の海面上昇は約 1万6千年前に始まった。北海道が大陸・樺太から離れた。瀬戸内海や有明海ができた。しかし、日本の海面上昇は約 6千年前の縄文時代にピークに達した。そのため、この海面上昇のことを日本では「縄文海進」という。縄文時代の日本は気候も温暖であった。東北地方では縄文文化が開花した。その後少しずつ「海退」して現在の日本の海面は地方によっては縄文時代より 10数メートル低い。 大阪湾と北部九州の地図はいずれも海面が現在よりも 7メートル上昇したと想定したときのものである。大阪湾は奥深くまで海であった。吉野ケ里遺跡は現在は佐賀平野の北のほうにあるが、卑彌呼の時代には近くに波打ち際があった。弥生時代後期の大阪湾や北部九州はこれらの地図に近い状態であった。

大阪平野(大阪市)・河内平野(東大阪市)はかつて広い海であった。河内平野からはクジラの骨も見つかっている。今から約 6千年前には東大阪市内をクジラが泳いでいた。両平野は現在も地盤が軟弱である。ビルを建てる度にどの深さに岩盤があるのかを探らなければならない。そこで、ボーリング調査が行われる。すると貝殻が出てくる。貝殻には、時代によって海の貝殻や、その後の比較的新しい淡水の貝殻も見つかる。炭素 14による年代測定も行われている。西暦 150~350年になっても、東大阪市はだんだん淡水化していくものの、「河内湖」が生駒山麓の近くまで広く存在していた。

北部九州の糸島平野、福岡平野、遠賀川などはいずれも海底にあった。遠賀川は広い海であった。「古遠賀湾」という。現在それを横切って東西に走る JR鹿児島本線は、水巻駅も遠賀川駅も二つ連なって古遠賀湾の海底にあった。北九州市の若松区は「山鹿島」という島であった。西暦 366年に『日本書紀』によれば、神功皇后は満潮時を待って洞海湾を航行し、岡津(遠賀川河口)に至った。神功皇后の時代になっても、そのように満潮時には洞海湾と遠賀川はつながっていた。縄文海進は弥生時代になっても残っており、その影響は景行天皇(280-333)の時代になっても、『日本書紀』が書かれた 養老四年(720年)頃になっても長く続いた。現在、瀬戸内海や有明海、不知火海、東京湾が存在するのは、縄文海進が続いているからである。 【5】 『魏志倭人傳』の書誌

『魏志倭人傳』とは、そのような一冊の本があるというわけではない。それは中国の歴史書『三國志』の中の『魏書』第三十巻『烏丸鮮卑東夷傳(うがんせんびとういでん)』の「東夷傳」の「倭人」の条の略称である。陳壽(233-297)によって西暦 285年に完成した。卑彌呼の死から 40年と経っていない。二千六文字からなる。当時の日本にあった倭國と倭人について書かれる。著者の陳壽がいた時代(生存期間)と卑彌呼がいた時代は重なっている。そこにもこの『魏志倭人傳』がもつリアリティが感じられる。

『三國志』は紙に書かれたと考えられる。西暦 105年に後漢の蔡倫(さいりん 63-121)が紙を発明して第四代和帝に献上してから、当時は二百年も経っていない。紙は貴重品であった。その後も竹簡や絹布などに多く書き写された。 『魏志倭人傳』の内容は (1)西暦 240年に「親魏倭王」の詔書と金印をもって邪馬臺國の卑彌呼に届けた魏の武官・梯儁(ていしゅん)の帰朝報告書(復命書) (2)西暦 247年に魏の詔書と黄幢(こうどう 魏の正規軍旗)を邪馬臺國に届けた魏の武官・張政(ちょうせい)の帰朝報告書(復命書) (3)魏の公文書の写しまたは資料の要約 などを編集して書かれた。

『魏志倭人傳』は陳壽によって史書となったが、魏の前記二回にわたる使者の報告書は、いずれも、将軍・司馬懿(しばい 179-251)の功績を讃えるという目的をもって編集された。司馬懿は蜀の諸葛孔明(181-234)と何度も交戦したことがある歴戦の将軍であった。征服した相手国の官僚を探索してひとり残らず殺害した。「京観」(けいかん)といって数千人の首を高く積み上げて戦勝の標(しるし)にした。そのような将軍であった。

陳壽は魏の敵国・蜀で生まれた。蜀の官僚となった。前記の司馬氏が西晉を建てて中国を統一すると西晉に官僚として採用された。『三國志』は、かつて魏の将軍であり、西晉の帝位に就いた司馬氏の正統性を書き記すための史書であった。そのために、陳壽としては、卑彌呼の倭國を魏に朝貢させた司馬氏の「てがら」として、ことさら卑彌呼と邪馬臺國のことを採録する必要があった。陳壽は『三國志』を私的な史書として書いた。陳壽の死後にこれを筆写するよう勅命が下りた。『三國志』は公認の史書となった。『烏丸鮮卑東夷傳』には序文がある。その中の『東夷傳』にも序文がある。「倭人」の条にも前記したように三十五文字の序文がある。それらについては原文を最後に掲載する。 卑彌呼と邪馬臺國のことを伝える文献はこの『魏志倭人傳』しかない。その中に「邪馬臺國」という国名は一回しか出て来ない。もし『魏志倭人傳』がなければ、我われ日本人は卑彌呼のことも邪馬臺國のことも知ることはなかった。卑彌呼や邪馬臺國のことは後世の范曄(はんやう 398-445)が著した『後漢書』(440年)や姚思廉(やうしれん 557-637)の『梁書倭國傳』(629年)、魏徴の『隋書』(636年)、後世の『舊唐書』(くたうじょ 945年)などにも出てくる。いずれも『魏志倭人傳』を見て書かれたものである。

唐の初期の時代に『翰苑(かんゑん)』(660年)という百科事典(全三十巻)が存在していた。それは張楚金という人物によって書かれ、雍(よう)公叡という人物によって注釈が付けられたものであった。しかし、その原本や写本は中国にも残っていない。ただその第三十巻のみの写本が日本の太宰府天満宮(福岡県太宰府市)に残っている。その第三十巻に匈奴、烏桓、鮮卑、夫餘、三韓、高麗、新羅、百濟、肅慎、倭國、南蠻、西南夷、兩越の条がある。平安時代以前の写本と考えられている。倭國の条には卑彌呼や臺與の名前も出てくる。倭國正使・難升米(なしめ)の名前や「親魏倭王」の金印紫綬のことも出てくる。女王國の南の狗奴(くな)國やその狗古智卑狗(くこちひこ)の名前も出てくる。『翰苑』は『魏志倭人傳』などの文献の内容が断片的に転載されている。情報としては交錯が見られる。しかし、『魏志倭人傳』に出てくる斯馬(しま)國(律令体制下で糸島半島であった志摩郡)がここでは伊都國と連なっているとしてはっきりと書かれている。確かに後世(明治時代)には怡土郡と志摩郡は併せて糸島郡となる。倭國は南のほうに邪馬嘉國があると書かれている。現在の山鹿市と考える説もあるが、これは、松本清張(1909-1992)が指摘したように邪馬臺國の誤写であろう。太宰府天満宮の『翰苑』写本も倭國の条の原文を最後に掲載する。

「卑彌呼」や「邪馬臺國」は漢字で音写された。この「臺」の文字が『魏志倭人傳』の原本でどのような文字が使われていたのかは分からない。現代に伝わる『魏志倭人傳』は、最も古い写本は「紹興(しょうこう)本」といって紹興年間(1131-1162)に刊行された。その紹興本では、邪馬臺國の「臺」は「壹」となっている。最も古い写本とはいっても、陳壽による原著の時から 900年近くも経っている。その間に写本が繰り返された。また、その間に首都も洛陽から南京(東晉の時代)に移り、長安(隋・唐の時代)に移り、開封(かいほう 北宋の時代)に移り、杭州(南宋の時代)に移った。それらの地域では現在でも発音が著しく異なる。『魏志倭人傳』では「渡一海千餘里」や「一大國」「陸行一月」「一大率」「一女子」「船行一年」など、「一」を使うべきところでは「一」が使われている。「壹」の旁(つくり)である「豆」の音も、「トゥ」である。魏の使者が音写した文字が仮に「壹」であったとしても、音としては「トゥ」であったと見られる。 『古事記』の最初のところに「夜久毛多都伊豆毛夜幣賀岐都麻碁微爾夜幣賀岐都久流曾能夜幣賀岐袁」という記述がある。これは「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」と読む。須佐之男命(すさのをのみこと)の歌とされる。文字が無かった日本では、耳に聞こえる音がすべてであった。仮に同じ意味の漢字であるからといって文字を他の文字と入れ替えるには、同じ音の文字でなければ魏の使者の意に反する。「壹」をことさら同じ意味であるからといって「壱」あるいは「一」と書き表すと、音が「イ」に変わってしまう。 古田武彦(1926-2015)は、最も古い写本(紹興本)に「壹」が使われていたという理由で「邪馬壹國はあったが、邪馬臺國はなかった」と述べた。しかし、『後漢書』(440年)は、最も古い写本ではなく、原本を見て、あるいは、紹興本よりも古い写本を見て書かれたと考えられ、「臺」(トゥ)を用いてある。 以上の理由から、ここでは旁が「至」(トゥ)の音をもつ「臺」を用いる。また、卑彌呼の後継者・壹與(とよ 中国名 日本名不詳 235-没年不詳)の文字も、ここでは同じ理由で「臺」を用いる。太宰府天満宮の『翰苑』も「臺」を用いてある。 【6】 西暦(正歳四節)による天皇年紀の推定 『魏志倭人傳』(285年)に倭人は春夏秋冬を一年とすることを知らない。春に畑を耕すとき一年が始まり、秋に収穫するとき次の一年が始まると書かれている(魏略曰其俗不知正歲四節但計春耕秋收爲年紀)。これは後世の歴史家・裴松之(はいしょうし 372-451)が注釈として挿入したと見られる。古代の日本では「春秋暦」といって現在の一年を 2年として数えていた。それによって『日本書紀』では神武天皇は百二十七歳で崩御し、崇神天皇は百二十歳、景行天皇は百六歳で崩御したと書かれる。それらの結果、現在まで神武天皇の即位後二千六百年以上経ったということになっている。これは、当時の公用暦として春秋暦が使われていたからであろう。古代の日本においては、西暦の三十年間で干支(えと)が一巡した。裴松之が注釈を加えたことによって『魏志倭人傳』の価値が高くなったといえる。日本の最初の歴史書は推古天皇二十八年に聖德太子(574-622)と蘇我馬子(551-626)が編纂した『天皇記(すめらみことのふみ)』と『國記(くにつふみ)』、『臣連伴造國造百八十部幷公民等本記(おみむらじとものみやつこくにのみやつこももやそとものをあわせておほみたからどものもとつふみ)』であった。皇極天皇四年(645年)に蘇我蝦夷(えみし 585-645)が自害するとき、これら国有の書籍はすべて焼かれてしまったので、『古事記』(712年)と『日本書紀』(720年)の内容を検証する先行文献がない。

明治時代に日本の暦法について最初に研究したのは丁抹(デンマーク)國の青年技師・ブラムセン(William S. Bramsen 1850-1881)であった。明治五年(1872年)に政府は極東電信線(上海-長崎-ウラジオストック間の海底ケーブル)を開設した。明治三年(1870年)にブラムセン(二十歳)はその仕事で日本に来た。長崎で小島たきと結婚。ブラムセンは日本語を流暢に話しただけではなく、日本語の読み書きに加えて、古文まで読み書きできた。1880年1月に『和洋對暦表』を日本橋の丸家善七ら(丸善の前身)によって日本語(文語体)で刊行。同年 English版を刊行した。和同開珎(わどうかいほう、わどうかいちん)は、和銅元年5月11日(708年6月3日)に、日本で鋳造・発行されたと見られる貨幣である。和銅元年は西暦何年にあたるのか。それは、ブラムセンの『和洋對暦表』が発表されるまで日本人は誰も正確には答えられなかった。ブラムセンは西暦 645年から1873年までについて記述している。それは日本で年号が導入された年(大化元年)から太陽暦(グレゴリオ暦)が導入された明治六年までである。1880年12月に明治政府(内務省)も日中欧の三種の暦を対照できる『三正綜覽』を発行したが、グレゴリオ暦を 1582年以前までさかのぼって対応させるなど基本的な誤りが多く(それ以前はユリウス暦が用いられた)、ブラムセンの『和洋對暦表』ほど正確ではなかった。ブラムセンは、仁德天皇以前の歴代天皇の寿命が百年を超えて長いことから、古代の日本人は昼と夜の長さが同じになる春分(spring equinox)と秋分(autumnal equinox)を起点とし、春分から秋分、秋分から春分をそれぞれ一年として中国の正歳四節暦の一年を正確に二倍に数えていたと推定されることを独自に発見した。そのことを English版に記述した(My opinion is, that in remote days the Japanese counted their year from equinox to equinox; that during the reign of Nin-toku the Chinese year, of double the length, became generally known; and that with his death it was officially adopted)。ブラムセンは 1881年ロンドン出張中に三十一歳で、腹膜炎で死去した。国立国会図書館と Google Scholarはブラムセンの『和洋對暦表』の日本語版と English版全文をそれぞれオンラインで公開している。

四世紀に百濟國は高句麗國からの圧力に苦しみ、南方の強国である日本に助けを求めた。すなわち、百濟國の近肖古王(きんしょうこおう 在位 346-375)は日本との国交を開くために伽耶國(かや 朝鮮半島南端)の中の卓淳國(とうじゅんこく・後に任那國)に使者を送った。当時伽耶國に暮らしていたのは日本人(倭人)であり、日本語を公用語としていた。

西暦 246年に神功皇后は卓淳國に使者・斯麻宿彌(しまのすくね)を派遣したという(遣斯摩宿禰于卓淳國 『日本書紀』)。 卓淳國王・末錦旱岐(まきんかんき)は斯麻宿彌に「百濟から使者・久氐(くてい)、弥州流(みつる)、莫古(まくこ)が来た。百濟王は日本との国交を望んでいる」と伝えた。 そこで、斯麻宿彌は従者の爾波移(にはや)を百濟に遣わして近肖古王に謁見させた。近肖古王は爾波移を歓待し、宝蔵を開いて様ざまな珍しいものを見せ、五色の綵絹(しみのきぬ)などを土産にもたせて帰した。爾波移はこれを斯麻宿彌に報告し、斯麻宿彌は卓淳國から帰朝した。 この神功皇后紀の加羅への派遣の年(西暦 246年)は百済王の名前から本居宣長(1730-1801)によって正確に百二十年(現在の干支二巡)繰り上がっていることが指摘された。また、明治時代の歴史学者・那珂通世(なかみちよ 1851-1908)も同じことを指摘した。

したがって、斯麻宿彌を派遣したのは西暦 366年である。すると翌 367年に百濟王の使者・久氐(くてい)、彌州流(みつる)、莫古(まくこ)が来朝した。このとき新羅國の調(みつき)の使いも、久氐と共にやって来た。神功皇后と皇太子の譽田別尊(應神天皇・そのとき乳児)は喜んで「先王が所望したまいし國人、今来られたり。痛ましきかな。天皇に逮(およ)ばざるを」と答えた(於是皇太后太子譽田別尊大歡喜之曰先王所望國人今來朝之痛哉不逮于天皇矣)。この西暦 367年が仲哀天皇崩御の年である。

『日本書紀』の春秋暦では、第十四代仲哀天皇は五十二歳で崩御したが、現在の正歳四節暦によるとその半分の二十六歳であった。崩御が西暦 367年であるから仲哀天皇の生年は西暦 341年である。『日本書紀』の春秋暦では、仲哀天皇の在位期間は現在の正歳四節暦で四年間である。すると即位は西暦 363年であった。この西暦 363年の前年がその前の第十三代成務天皇の崩御年である。成務天皇は第十二代景行天皇の崩御の年に即位した。それより以前の天皇も多くは先帝の崩御の年に即位した。そこで初代神武天皇から第十四代仲哀天皇までの生年と即位年、崩御年を西暦で復元して積み上げると次の表のようになる。

初期天皇の西暦生年・即位年・崩御年

(『日本書紀』より西暦に復元 入口紀男・入口善久)

この表では、神武天皇の即位の年が奇(く)しくも紀元前 60年の辛酉(かのととり)の年となった。「奇しくも」と述べる理由は、『日本書紀』では、神武天皇が即位したのは紀元前 660年の「辛酉」の年であったからである。神武天皇の即位の年が辛酉の年であったことは、春秋暦でも現在の正歳四節暦でも同じである。神武天皇の即位が辛酉の年であることに特別な意味があることを改めて指摘したのは前記した那珂通世であった。 中国の春秋時代から行われてきた「陰陽(おんやう)五行」の思想によれば、五行とは木(もく)、火(か)、土(ど)、金(ごん)、水(すい)の五つである。この五つにはそれぞれに陰陽があって、陽を「ゑ」、陰を「と」として、きのゑ、きのと、ひのゑ、ひのと、つちのゑ、つちのと、かのゑ、かのと、みずのゑ、みずのとの十干ができる(かのゑ、かのとは金)。これを漢字で表すと甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(かう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)である。たとえば、甲は「きのゑ」であり、「木の陽」という意味である。これに十二支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)が組み合わされた。十二支にも陰と陽があって、子から数えて奇数番目が陽で偶数番目が陰である。十干と十二支は、陽と陽、陰と陰の組み合わせだけがあって、甲寅はあっても乙寅はなく、そのため、10×12 = 120とはならず、半分の 60通りである。これによって森羅万象で何が起きるか、様ざまな予言が行われるようになった。そのひとつが「辛酉(しんゆう)革命」の思想であった。辛酉の年は 60年に一度やって来るが、天命が革(あらた)まって王朝が交替する危険な年と考えられた。特に二十一番目の辛酉の年は 1,260年に一度やって来るが、天の命(めい)が大いに改まる。そのように考えられた。 『日本書紀』が編纂されたころ、日本の古代史を振り返ると、推古天皇九年(辛酉 601年)は聖德太子(574-622)によって画期的な変革が行われた。そこで、推古天皇九年より 1,260年前の辛酉の年である紀元前 660年の辛酉の年に神武天皇は即位した。『日本書紀』はそのように計算され、デザインされて編纂されたに相違ないであろう。 紀元前 60年の神武天皇即位の年から数えて二十一番目の辛酉の年は建仁元年(1201年)であった。諸説あるが、建久三年(1192年)に源頼朝が征夷大将軍になって 1201年には武家政治が本格化していた。推古天皇九年から数えて二十一番目の辛酉の年は文久元年(1861年)であった。嘉永六年(1853年)にペリー(M. Perry 1794-1858)の黒船が浦賀沖に現れると慶應三年(1868年)に「王政復古の大号令」が発せられるなど、1861年は激動の年であった。もっとも、日本は、武士がおこり、食料も兵力も自分で調達できるようになると政権を武力で奪取して武家政治を開く。また、黒船がやって来て德川幕府には江戸湾を守る海軍力もないことが露見すると王政が復古する。そのような国である。 この表は、前記したように、仲哀天皇の崩御の年・西暦 367年を確かなものとしてこれを起点としている。日本に百済から暦博士(こよみのはかせ)固德王保孫(ことくおうほうそん)が渡来したのは六世紀になって第二十九代欽明天皇の時代の西暦 554年であった(日本書紀)。『日本書紀』の記載はどこかの時点で春秋暦から現在の正歳四節暦に切り替わる。その切り替わりの年の推定の仕方によっては、神武天皇の即位の年に数年の誤差を生じ得る。春秋暦には、厳密には閏(うるう)月があったかもしれない。一年を三倍あるいは四倍とする説などもある。また、『日本書紀』でも第三代安寧天皇紀には在位期間と崩御年齢の記録に春秋暦で約十年の齟齬(そご)があることが知られている。ここでは在位期間のほうがより確かであろうと推定する。各天皇の在位期間と崩御年は『古事記』と『日本書紀』とではやや異なる。この表は『日本書紀』に依拠する。 【7】 神武天皇と闕史八代の天皇の実在性の真否 神武天皇(BC85-BC22)がたとえ神話上の人物であるにせよ紀元前 660年に即位したとする背景には、前記したように陰陽五行の思想があった。第二代綏靖天皇から第九代開化天皇までは、ほとんどの歴史学者の一致する見解として、「闕史八代」といって『古事記』と『日本書紀』にその系譜が記されているだけで実在した可能性はないと考えられている。確かに、実在性ということでは、第十代崇神天皇(195-255)の代になって初めて天皇としての姿がややはっきりとしてくる。しかし、闕史八代の天皇について、実在しなかったことが科学的に証明されたわけではない。そもそも、神武天皇と闕史八代の天皇がひとりでも欠けると第十代崇神天皇(195-255)も実在し得ない。天皇ではなかったかもしれないが、少なくとも誰かが何らかの役割を果たしながら必ず実在した。

また、崇神天皇の実在が単独に証明されても、神武天皇の存在と闕史八代の存在なくしては崇神天皇までの建国の時期とその後の勢力拡大の経緯が分からない。そこで、先ず、神武天皇は実在したと仮定してみる。

なお、神武天皇などの諡号(しごう)は奈良時代の天平寳字六~八年(762-764)淡海三船(722-785)が撰進した漢風の名称である。『記紀』の天皇名の表記は和風であった。 神武天皇は、天孫降臨の君主思想をもっていた。神武天皇の曽祖父は、『日本書紀』によれば、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)であった。瓊瓊杵尊は高天原(たかまがはら)から天孫として高千穂に降臨した。それは、天照大神から稲穂を預かって降臨したことから「斎庭稲穂神勅(ゆにはのいなほのしんちょく)」として伝えられる。斎庭とは神を祀るために斎 (い) み清めた場所のことである。瓊瓊杵尊は天照大神の孫である。天照大神は紀元前二世紀頃に日本または朝鮮半島・大陸にいて地上で呼吸していた賢い女性であろう。彼女は必ず実在した。文字のない時代の人であるから、後世になってそれをどう神話化するかは「表現の自由」としか言いようがない。天照大神は孫である瓊瓊杵尊に稲穂をもたせて降臨させたので、ある時点では大陸にいた。

現代の一般人にも、紀元前からの祖先がいる。その祖先のただひとりが欠けても現代のその一般人は存在し得ない。人には誰にもアフリカの奥地を発ってここに至った少なくとも 16万±4万年の歴史がある。

天孫降臨とは「渡来」のことを意味した。すなわち、瓊瓊杵尊は渡来して来た。もっとも、高千穂が果たしてどこであったかは分からない。『日本書紀』には「天降於日向襲之高千穗峯矣」と書かれている。高千穂はおそらく宮崎県と鹿児島県に連なる霧島連山の火山・高千穂峰(たかちほのみね)であろう。高千穂峰には、これをご神体として古代には山頂の至近の地に祭祀の場があった(霧島神宮・元宮址)。そこでは今でも祭祀が行われている。しかし、たびたび噴火に見舞われ、やや離れた所に社殿が置かれた(霧島神宮・古宮址)。しかし、そこも噴火に見舞われて炎上し、鹿児島県霧島市の現在の地に社殿が置かれている(国宝)。 高千穂の地として、高千穂峰とは異なり、宮崎県西臼杵(にしうすき)郡に高千穂町がある。そこは高千穂峰から北北東へ約 100キロメートルも離れている。『日向國風土記』逸文に瓊瓊杵尊は臼杵郡知鋪(ちほ)郷(現在の高千穂町)の二上峰(ふたがみのみね)に降臨したと述べられる。古代から「ちほ」と呼ばれる地名がここにあったようである。高千穂町には天岩戸と呼ばれる洞窟を御神体とする天岩戸神社がある。

瓊瓊杵尊の陵は明治政府によって鹿児島県薩摩川内市の可愛山稜(ゑのみささぎ)に治定された。薩摩川内市は北薩(ほくさつ)火山群の中にある。火山群といっても二百万年以上も前のものである。「せんだい」は古くは「千の臺(うてな)」とよばれた。可愛山稜も「台」(途中まで車で登れるような太古の巨大な溶岩ドーム)に鎮座する。そこには宮内庁の出先機関もある。明治政府は、また、宮崎県東臼杵郡北川町俵野可愛(宮崎県延岡市)の円墳を可愛山稜伝承地と指定した。

國家神道は近代天皇制国家がつくり出した国家宗教である。明治維新から太平洋戦争の敗戦まで約八十年間日本人を精神的に支配した。天照大神を皇室の祖先神とし、これを祀る伊勢神宮を全国の神社の頂点に立てて管理した。

一方、熊本県上益城郡に幣立(へいたて)神宮という神社がある。特に若い世代でパワースポットとして、SNSなどを通して広く知られる。都会の雑踏を離れてここを訪れる多くの人々は、森閑とした樹木の中でおそらく太古の人々が吸ったであろう同じマイナスイオンを胸一杯に吸う。宮崎県との県境に近く、高千穂町や高千穂峡もすぐ近い。神漏岐命(かむろぎのみこと)・神漏美命(かむろみのみこと)といって、旧石器時代の終わりに宇宙から降臨したと伝えられる二柱の神を祀る。その後の天孫降臨などの日本神話の原型になったという言い伝えもある。明治三十七年(1904年)日露戦争開戦に当たり、宮中に、全国八か所の神社において戦勝祈願せよとの神示が降りたと伝えられる。その中にこの幣立神宮が含まれていた。この神社は神代七世としての宇宙の初代神と、天神七世の初代神、そして最後に地神五世の初代神として天照大神を祀る。地域のアニミズム(精霊信仰)から発した原始信仰に近いものとは思われるが、宇宙からの降臨神というだけではなく、天照大神よりも上座に哲学的な宇宙の十四代の神々が祀られていて、この神社にはかつての國家神道を超絶した異次元のものが感じられる。

隼人には末子相続の風習があった。神武天皇(BC85-BC22)も末子であった。前記の初代天皇の在位推定表によれば、神武天皇は、長兄の五瀨命(いつせのみこと)らと相談して紀元前 64年に日向國を発った。神武天皇は渡来人・瓊瓊杵尊と隼人・木花開耶姫(このはなのさくやびめ)の子・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと 山幸彦)の孫である。薩摩隼人の中でも特に薩摩半島にすむ隼人は吾田隼人と呼ばれる。木花開耶姫は薩摩半島の吾田國(あたのくに 薩摩國閼駝郡)の笠沙(かささ)の國神(くにつかみ)の娘である。神武天皇は、先ず菟狹(宇佐)に立ち寄った。菟狹は、これも高天原から宗像三女神(田心姫神 たごりひめ・湍津姫神 たぎつひめ・市杵島姫神 いちきしまひめ)が降臨した地である(卽以日神所生三女神者使隆居于葦原中國之宇佐嶋矣『日本書紀』)。『古事記』によれば、神武天皇は、次に筑紫の岡田宮で一年間過ごした(於竺紫之岡田宮一年坐)。一年間とはいっても、岡田宮に着いた時が一年目である。そしてすぐ春が来ると二年目であるから、実際は二、三か月であったのかもしれない。岡田宮は崗國(をかのくに 福岡県遠賀郡)の北九州市八幡西区にあったと考えられている。古遠賀湾の周辺には神武天皇の足跡が多く伝承されていて、現在でも地域では神武天皇の実在が信じられている。『日本書紀』の神武天皇紀によると、瀬戸内海を東航した神武天皇の水軍は速い潮流に乗って難波之碕(大阪湾と東大阪市を隔てる半島状の陸地)に上陸した。しばらくして大阪湾と東大阪市(海)の北部にある連通部分を流れに逆らって通り抜け、生駒山麓の河内國草香邑(東大阪市日下町)の靑雲の白肩之津に接岸した(三月丁卯朔丙子遡流而上徑至河内國草香邑靑雲白肩之津)。紀元前 60年に神武天皇(二十五歳)は実在したとすれば畝傍山南麓で葦原中國の大王(おほきみ)として即位した。『日本書紀』には、神武天皇から崇神天皇まで、奈良盆地の葦原中國という葛城(かつらぎ)、磯城(しき)などのごく狭隘(きょうあい)な地域で地元との婚姻関係によって根を下ろし、近畿一円に勢力を伸ばし、政権を確立していくには現実に八代かかったことが書かれる。『古事記』『日本書紀』に書かれていることが仮に事実ではなくても、すなわち神武天皇から開化天皇まで仮に天皇ではなかったとしても、そのモデルとなる誰かは必ず実在したであろう。 『日本書紀』は神武天皇の時から数世紀を経て養老四年(720年)に完成した。それは、縄文海進の事実と程度を知らなければ書けるような内容ではない。また、紀元前を逃すと、縄文海進のその後の海退によって生駒山麓に船で接岸することはだんだん困難になる。神武天皇は、やはり事実として生駒山麓に船で接岸した。そして、紀元前に即位した可能性はある。すると、闕史八代の天皇も何らかの形で実在し得た。 神武天皇の即位を西暦 100年より後とする説もあるが、生駒山麓に船で接岸することが困難に過ぎるので、それには新たな『日本書紀』が必要となるであろう。 次に、神武天皇は必ずしも実在しなかったと仮定してみる。 神武天皇即位の BC60年前後は、弥生人の稲作文化が九州北部から東進して近畿地方まで急速に広がった正にそのころである。しかし、その後の稲作の東進は極めて遅かった。東北地方では、弥生時代の終わりとされる三世紀半ばを過ぎても縄文人だけが暮らす共同体(村落)が存在した。すなわち、日本で弥生時代の終わりとされる 西暦 250年頃を過ぎても、東北地方は豊かな縄文時代であり続けた。稲作の伝播は、必ずしも縄文人が稲作を学ぶことによって広がったというわけではない。弥生人は縄文人の居住地に侵攻し、縄文人の村々を滅ぼしたり縄文人を同化させたりして東進した。すなわち、稲作は弥生人によって縄文人共同体(村落)を征服するという形で東進した。「縄文弥生戦争」ともいえるその戦いは、弥生人にとって一方的に有利であった。弥生人は栄養豊富な兵糧米(玄米)をもっていた。それに応戦する縄文人は狩猟採集で兵糧を貯えるしかなかった。弥生人には土地を占有するという思想があった。それが稲作であった。縄文人にその思想はなかった。東征したのは「神武天皇」ではなく、九州北部から弥生人が稲作と共に民族移動したことによる「戦いの記憶」であったのかもしれない。畿内にいて神武天皇に討伐されたとされる「ナガスネヒコ」も畿内で大勢の弥生人に殺された縄文人だったのかもしれない。 九州北部では BC1000年頃から稲作が行われていた。しかし、瓊瓊杵尊が高天原から稲穂をもって降臨したという隼人の国で稲作が広く行われるようになったのは、前記した通り、西暦 350年頃からである。すると隼人である神武天皇は稲作民族のひとりではあり得なかった。そこで、『記紀』にひとつの「仕掛け」が作られた。それは、日向國を発った神武天皇にあえて九州北部(崗國)に一年間立ち寄らせたことである。それによって、神武天皇は稲作と共に戦いながら東進する弥生人のモデルとなり得たのではないか。 持統天皇(645-703)のとき、藤原不比等(659-720)らによって大寳元年(701年)に大寳律令が完成した。日本にも国家事業として中国のような正史を編纂する必要性がそのときまでに生じた。大和政権が皇統の正当性を主張するために神武天皇の故郷として、畿内にするか、関東にするか、吉備あたりにするか、それとも、日本国内の果たしてどの地を採用するか。その選定は『日本書紀』の内容を性格づける重要事項であった。 明治時代に「日猶同祖論(にちゆどうそろん)」という異説があった。『旧約聖書』によると、紀元前十七世紀にアブラハムの孫ヤコブがエジプトに移住した。ヤコブには十二人の息子がいた。それらの息子がユダヤ人の十二の部族を形成した。しかし、ユダヤ人十二部族はエジプトで奴隷となった。ユダヤ人は、預言者モーゼに率いられ、エジプトを脱出した。そして、イスラエルの地に定住した。ダビデ王(BC1040-BC961)の時に イスラエル王国として統一された。ソロモン王(BC1011-BC931)のとき王国は最盛期を迎えた。しかし、BC722年に北部(サマリヤ)の十部族はアッシリアによって滅ぼされた。南部(ユダ)の二部族だけが残った。サマリアの十部族はそのとき世界中に離散した。それは預言者イザヤ(Isaiah アイゼイア)が「見よ、主はこの地をむなしくし、これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、その民を散らされる」と預言を述べていた通りであった(イザヤ書 24:1)。その行方が文書に残されていないので「失われた十支族」と呼ばれる。日猶同祖論とは、日本の縄文人の祖先がこのアッシリアに追放されたイスラエルの失われた十支族のひとつとする説であった。しかし、縄文人の DNAとイスラエル人の DNAは異なっている。日猶同祖論は証明困難な仮説である。それでも、DNA解析によって、今後日本人とユダヤ人にはあって中国や朝鮮半島にない共通の遺伝子が見つかる可能性は残っている。 『旧約聖書』の「イザヤ書 24:15」に「それゆえに、東の地で主を崇(あが)めよ。海の島々からなる国でイスラエルの神、主の名を崇めよ 」と書かれる(Therefore in the east give glory to the Lord; Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea)。イスラエルの東には広大な大陸しかないが、正確に東の方へ 8,600キロメートル離れたところに島々からなる国・日本がある。サマリアを追われたユダヤ人たちは、カスピ海の南岸を通り、中央アジアを通り、イザヤの預言をひたすら信じて、数世紀・数世代をかけて天変地異に襲われ、混血を繰り返しながら東へ東へと移動した。そして、秦(BC905-BC206)の時代の BC231年に開封(河南省開封市)に到達した。開封のユダヤ人社会は現在も存在する。彼らは見かけは中国人であるが周囲の漢民族の中でユダヤ教の教えと戒律を守って暮らす。明の時代に開封のユダヤ人は皇帝から 艾(がい Ezra)、石(Shimon)、高(Cohen)、張(Joshua)、趙(Jonathan)などの姓を授けられて保護されたようである。

ユダヤ人は日本人社会に遺伝子を残すほどではなかったが、ごく少数の、しかし決定的なとてつもなく高い文化をもって日本にやって来た。当時のユダヤ人も、多くは幼少のころから『旧約聖書』の内容を正確に暗唱していたであろう。

ユダヤ人は弥生時代の日本で『旧約聖書』の詳細な内容やユダヤ人の習俗を教えたかもしれない。たとえば、相手を敬称「ミコト」で呼んだ。ユダヤ人の髪型である「みずら」といって、埴輪のように髪を左右に分けて耳元で結った。水で禊ぎ(みそぎ)をすることや、塩で清めをすることを教えた。すめらみこと(天皇)とはサマリヤの君、あるいは、それに匹敵する王のことかもしれない。ユダヤ人は、墳墓の形を「マナ(永遠に命をつなぐ食べ物)の壺」(ユダヤの三種の神器のひとつ)を真横に倒した形(前方後円墳)にすることを教えたかもしれない。 ユダヤ人は伝統的に帽子をかぶる。室内でも「キパ」という小さな帽子をかぶる。それによって上には上があることを常に思い起こす。アメリカの大学で教室の最前列を占領して座る学生たちは皆キパをかぶっている。ユダヤ人である。 関東の古墳から「ユダヤ人埴輪」と呼ばれて、「みずら」を結って帽子をかぶる埴輪が出土する。本当にユダヤ人かどうかは証拠がないので分からない。 日本で前方後円墳が最も多いのは千葉県の 685基である。奈良県は 239基、大仙陵古墳(仁德天皇陵)がある大阪府は 182基である。 江戸時代まで、皇室と関係する神社は茨城県の鹿島神宮(鹿嶋市宮中)、千葉県の香取神宮(香取市香取)、三重県の伊勢神宮の三社だけであった。そのうち最も古い二社が関東にある。明治時代に國家神道の頂点に置かれた伊勢神宮は関東の二社よりも新しく、『日本書紀』によれば垂仁天皇(234-304)によって西暦 267年に創建された。鹿島神宮が創建されたのは神武天皇(BC85-BC22)の時代(前記推定によれば BC60年)、香取神宮が創建されたのは同じ神武天皇の時代(前記推定によれば BC52年)である。この関東の二社は利根川を挟んで相対する位置にある。鹿島神宮の神は海から東一之鳥居のある所に上がって来たという。そこがすべての始まりの地といわれる。近くに「高天原」の地名もある。鹿島神宮と、その東一之鳥居、香取神宮は陸上に一直線に並ぶ。東一之鳥居が日向(ひむか)の鳥居となっている。関東には鳥居を通して日の出を拝む神社が多い。 『古事記』では、筑紫嶋(九州)が四番目にできたとき、そこは身は一つにして筑紫國・豐國・肥國・熊曾國の四つの面をもつとあった。大寳律令が完成したとき、九州は筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向の七か国となった。舎人親王以下『日本書紀』の編纂チームは、そもそも、神武天皇の故郷として関東(茨城県・千葉県)を選ぶか、それとも、律令体制下で「日向國」とされた隼人の国(宮崎県・鹿児島県)を選ぶかを激論したに相違ない。結果、後者(隼人の国)が選ばれた。そして、九州の日向國を伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が冥界から帰って筑紫(九州)で禊をした地として選定した。その上で、神武天皇の故郷として、豊かな海洋文化をもち、豊かな山岳文化をもつ隼人の国とした。すなわち、編纂チームは、瓊瓊杵尊の降臨の地も、海幸彦・山幸彦の神話の地も、神武東征の起点となる出発の地も、すべて宮崎県・鹿児島県を現実の地として採用した。 『旧約聖書』は天地創造から始まり、ヘブライ人に撰民思想(神に撰ばれた民という思想)を保障している。『日本書紀』も天地創造から始まり、日本人に神国思想を保障している。『日本書紀』は、多神教の日本が少なくとも一神教のイスラエルと互角であると述べている。果たして編纂チームは、モーゼがエジプトを脱出し、瑞穂(みづほ)の国(「ミヅラホ」はヘブライ語で「日出ずるところ」の意)に「東征」してカナン(ヘブライ語で「葦原」の意)の地をイスラエルの地としたことを知っていたのではないかと筆者は想像する。 『日本書紀』の編纂チームは知的能力が極めて高かった。彼らは、紀元前から河内湖が少しずつ淡水化して干上がっていく様子を知り尽くしたうえで、皇統の正当性を裏付けるために神武天皇から開化天皇までの九代三百年間のシナリオを、納得のいく理論的な整合性を保障しながら創作する機会と能力があった。その結果、元正天皇(女帝 680-748)の養老四年(720年)に『日本書紀』は完成した。 神武天皇の名は「はつくにしらすすめらみこと(始馭天下之天皇)」であった(日本書紀)。第十代崇神天皇も「はつくにしらすすめらみこと(御肇國天皇)」であった(日本書紀)。いずれも初代天皇という意味である。このことが神武天皇から開化天皇までは存在しなかったと判断する根拠のひとつとなっている。しかし、モーゼのように東征した誰かを讃えて「はつくにしらすすめらみこと」と呼べば呼ぶことができるであろう。その上で、ダビデのように王国として統一した誰かを讃えて「はつくにしらすすめらみこと」と呼べば呼ぶことができるであろう。

そこで、『旧約聖書』を参照してみると、「サムエル記下巻 24:15」によれば、ダビデ王の時に三年間の飢饉と疫病によって 7万人の民が死んだとある。『日本書紀』には崇神天皇紀に疫病が三年間流行り、民の大半が死んだとある(國内多疾疫民有死亡者且大半矣)。ダビデ王は預言者を通して神に祈った。崇神天皇は自ら天神地祇に祈った。「サムエル記下巻 8:14」によれば、ダビデ王は「エドムの地」で戦った(He put garrisons throughout Edom)。崇神天皇は「挑(いどみ)の河」で戦った。ダビデ王の子・ソロモン王は天なる神を崇めるためにイスラエル神殿を創建した(現在は「嘆きの壁」などの外壁しか残らない)。崇神天皇の子・垂仁天皇は天照大神を崇めるために伊勢神宮を創建した。そのように『日本書紀』の内容には、崇神天皇の時代になってもなお『旧約聖書』の内容が反映されている。あるいは、崇神天皇はダビデ王と少なくとも互角であると感じさせる記述がある。

西暦 226年に崇神天皇に対戦して武埴安彦(たけはにやすひこ)と妻・吾田媛(あたひめ)が、軍を率いて攻めて来た。天皇は五十狭芹彦命(ひこいせりひこのみこと 吉備津彦命)を遣わして、吾田媛とその軍を大坂で迎え討たせた(卽遮於大坂皆大破之殺吾田媛悉斬其軍卒)。また、彦国葺(ひこくにぶく)を遣わして山背(やましろ)で武埴安彦を迎え討たせた(武埴安彦先射彦國葺不得中後彦國葺射埴安彦中胸而殺焉其軍衆脅退則追破於河北而斬首過半屍骨多溢)。それが前記「挑の河」の戦いであった。その結果、崇神天皇は版図を畿内全域(大和・和泉・河内・摂津・山城)に拡げた。 そのころ、中国(魏・帶方郡の公孫氏など)が認識していた倭國は卑彌呼の女王國だけであった。卑彌呼の筑紫・女王國の政権と、畿内の大和政権は、無関係にかつ互いに独立して存在した。これら二つの政権は必ずしも互いの存在を知らなかった。知っていたという痕跡がない。 西暦 226年に崇神天皇は倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)を箸墓に葬った。この箸墓は未発見である。筑紫でまだ生きていて崇神天皇が知りもしない女王・卑彌呼を現在の纏向の前方後円墳・箸墓古墳(奈良県桜井市)に埋葬することは不可能であったからである。崇神天皇は祖霊神を祀り、西暦 227年に初めて人民の戸口を調べて税制を布いた。男の弭調(ゆはづのみつぎ)、女の手末調(たなすえのみつぎ)である(始校人民更科調役此謂男之弭調女之手末調也)。その後西暦 238年に卑彌呼は魏の第二代皇帝・曹叡(204-239)に朝貢する。西暦 240年に魏から使者が来た時には女王國にも租税制度があった(魏志倭人傳)。崇神天皇は、また、農業を興した(詔曰農天下之大本也民所恃以生也今河内狹山埴田水少是以其國百姓怠於農於農事其多開池溝以寛民業)。池や溝を造った。 第十代崇神天皇に対して、これを存在せしめた先代としての誰かは必ず実在した。初代神武天皇から闕史八代の各天皇が『日本書紀』に書かれる通りの天皇の形で存在したかどうかをこれ以上は検証しないが、前記の誰かが代々畿内の政権基盤を確立するための何らかの重要な役割を果たしながら第十代崇神天皇を出現させた。『日本書紀』の編纂チームが、モデルとなるその九代前の誰かを「はつくにしらすすめらみこと」(初代の大王)と呼べば呼ぶこともできたであろう。 第二章 女王國・倭國の成立 【8】 女王國旧委奴國説 後漢の建武中元二年(西暦 57年)に筑紫北部の「倭奴國」が洛陽の都に使者を送り、初代皇帝・光武(BC5-AD57)に朝貢した。『後漢書』 にそのように書かれる。朝貢者は自らを大夫(王侯)であると名乗った。光武帝は印綬を贈った(建武中元二年倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬『後漢書』巻八十五「東夷傳」)。倭の「委奴國」は文字をもたなかったので、後漢はそれを漢語で「委奴國」と音写した。「委」は「倭」の略字体だったのかもしれないが、朝貢したのは「委奴國」であった可能性がある。日本の縄文人の社会は原始的な共存村落の社会であった。しかし、伊都國王は、君主思想をもっていた。糸島平野は当時海底にあったので、農業生産量は多くはなかったものの、鉄製の農具は作物の収穫量を飛躍的に増大させ、武器は軍事力を飛躍的に強化した。 中国の歴代皇帝が周辺諸国の王を臣下と認めることを「冊封」(さくほう)と言った。冊封によって皇帝は周辺諸国の王から尊敬された。一方、周辺諸国の王は皇帝によって征伐される心配がなくなった。

西暦 1784年に福岡藩の志賀島から金印(漢委奴國王印)が出土した。金印が最初から志賀島の岩の下にあったのか、それとも、どこからか運ばれてそこにあったのかは分からない。金印には「倭奴國」ではなく「委奴國」と刻まれている。西暦 440年頃に范曄はその金印を見ないで前記の『後漢書』を書いた。『後漢書』の「倭奴國」ではなく、金印の「委奴國」のほうが正しいと推定される。後漢は 220年に滅亡し、280年には三國時代も過ぎて西暦 420年にはその後の晉も滅亡した。『後漢書』はその後の南北朝時代に書かれた。歴代の皇帝としては、仮にも倭國の王に金印を贈らないで倭國の下の奴國の王に金印を贈ることはない。それは大きな政治的・軍事的紛争をひき起こしかねない。それゆえに、後漢の初代皇帝・光武は、倭人の棲む島々の最南端(九州)にようやく君主制国家ができたと理解して「委奴國」と音写したのであろう。皇帝は「委奴國王」に金印を授けた。これが「委奴國説」である

後漢の永初元年(西暦 107年)に「倭國王」と名乗って帥升(すいしょう)という男王等が第六代皇帝・安帝に百六十人もの生口(奴隷)を献じて朝貢した。そのように『後漢書』 に書かれる(安帝永初元年冬十月倭國遣使奉獻『後漢書』巻五。安帝永初元年倭國王帥升等獻生口百六十人願請見『後漢書』巻八十五「東夷傳」)。この帥升は前記太宰府天満宮の『翰苑』写本などには「倭面上國王帥升」と書かれている。『後漢書』を見て書かれた北宋版『通典』には「倭面土國王帥升」と書かれているようである。その少なくとも一方は誤写であろう。現在に伝わる『後漢書』には「面土」とも「面上」とも書かれていない。当時の史料にそのような何らかの二文字があったのかもしれない。歴史学者・白鳥庫吉(1865-1942)は、「倭回土國王」の誤写であったと推定して、「回土(ゑと)」を「伊都」としたようである。帥升は、あるいは、「百土(をど)國王」と名乗ったのかもしれない。この帥升も奴國王や末盧國王ではなく、伊都國王であったと見られる。帥升(等という複数形)は百六十人もの生口を献上したので、近隣の王国を併合して「倭國」という連合国になったことがうかがえる。生口は併合された村々に供出させたのであろう。連合国というよりも専制的な君主国家のようである。しかし、改めて皇帝から金印をもらうことはなかった。その理由は、皇帝はすでに五十年前(西暦 57年)に「委奴國王」に対して金印(漢委奴國王印)を授け、これを臣下としていたからである。冊封は代が替わる毎に改めて行われることはない。したがって、皇帝は金印を授けた委奴國よりも、帥升の倭國は、規模は大きくなっているようだが、政治的には同一の国であると判断した。『魏志倭人傳』に出てくる次の「皆」とは西暦 57年の金印の「委奴國」の王と 107年の生口百六十人の「伊都國」の王・帥升のことであろう。

筑紫の倭國では卑彌呼が女王に即位した。『後漢書』にそのように述べられる(桓靈閒倭國大亂更相攻伐歴年無主有一女子名曰卑彌呼年長不嫁事鬼神道能以妖惑衆於是共立爲王)。『梁書倭國傳』(636年)には倭國大亂は光和年間(178-183)であったと述べられる(漢靈帝光和中倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子卑彌呼為王)。卑彌呼の即位は西暦 182年頃であったと推定される。

したがって、金印(漢委奴國王印)をもらった委奴國も、帥升の倭國も、卑彌呼の女王國も、規模はだんだん大きくなっているようであるが、同一の倭國である。これが「女王國旧委奴國説」である。 【9】 倭國大亂と原始共同村落体制への揺り戻し 伊都國王は代々男子王であった。朝鮮半島との交易で栄えた。帥升の後も七十~八十年間平和に暮らした。西暦 180年頃に筑紫南部の新興国・邪馬臺國は伊都國と交易権を巡って争い、「倭國大亂」が起きた(倭國大亂筑紫説)。『後漢書』では「歴年」と書かれているので、大乱は二年以上続いた。しかし、「無主」の状態が何年も続くと伊都國としても邪馬臺國としても交易はできないので、西暦 182年頃には邪馬臺國の卑彌呼が連合国の女王に共立されて大乱は収まった。伊都國王は、女王國の中で唯一帶方郡からの使者を必ず立ち寄らせる権限と、唯一各国に対して一大率(いちだいそつ、または大率)という行政監察官を置く権限をもつ。そのような条件で収まった。この「一大率」という官職名は漢語である。卑彌呼やその側近が考えついた言葉ではない。松本清張は、一大率は女王國以北の北部九州で沿岸部の国々を監視・統括する軍政官であり、魏の命令によって帶方郡から派遣されていたと考えた。しかし、公孫氏が漢から独立して帶方郡を支配したのは西暦 205年、魏が興ったのは西暦 220年である。それらはいずれも卑彌呼が女王として共立された182年頃よりも後のことである。卑彌呼は漢の時代に女王に共立された。漢と交易をした。倭國の大乱では、倭國との交易が途絶えて損害を被るという立場では漢もある意味で当事者であった。この調停には魏ではなく漢が何らかの関与をした可能性が高い。

当時の村々の戦争は支配領域(版図)を拡大していくといった戦争ではなかった。敵が家々を取り囲む。家々は敵があきらめて去っていくのを待つ。敵は家々が宝物を差し出して降伏するのを待つ。といった戦争であった。それでも衝突で多少の戦死者は出た。筑紫からは鉄鏃(てつぞく やじり)を体内にもったまま埋葬された戦死者の棺(甕棺)が多数発掘される。吉野ヶ里遺跡(おそらく彌奴國)からもそのような棺が幾つも見つかる。一方、当時日本列島を横断してそのような何らかの戦乱があったという痕跡は存在しない。筑紫に限ってはそのような出土品が存在する。

稲作が始まると食料を計画的に生産することができた。人々は一か所に定住し、組織的な集団生活が営まれた。九州北部に無数に出現した環濠集落群も、縄文時代からそうであったように互いに寄り添って暮らす原始共存社会であった。九州北部では首長として女王を戴く小国が多くできた。 前記したように糸島平野は海底にあった。稲作もままならなかった。伊都國王は君主として実力で国を統治した。そして近隣の村々を併合していった。その併合が筑紫の全域に及びそうになった。しかし、それはそれまでの原始共存社会とは相容れない。特に筑紫の南部にあった GDP大国の邪馬臺國はこれを容認しない。それが「倭國大亂」の背景にあった。その結果、卑彌呼という女王を共立して収まった。これは、縄文時代の原始共存社会への揺り戻しであろう。これが「倭國原始共存村落揺り戻し説」である。 卑彌呼は重要なことについて吉凶を占う天才的な能力をもっていた。それは政治的能力があるというわけではなかった。それでも卑彌呼の呪力は優れた能力であった。それが六十年を超える長期政権を可能にした。 古代の人々は風や木の葉に宿る精霊と交信した。それは、アニミズム(精霊信仰)といって、事物にはその背後にそれぞれの価値や思想、力などが臨在すると感じとるものである。アニミズムは、その後の弥生時代に、稲作によって物事に序列や上下ができていったころよりもさらに以前の、すなわち原始・縄文時代の人々の感じ方に近い。卑彌呼はそのような縄文人(C1a1人・ D1a2a人)の血を引いていた可能性がある。現代でも「空気」の背後に価値や思想、力などが臨在すると感じとるアニミズムの文化は、日本人の心の中に地下水のように流れている。この空気の力はとてつもなく強く、山本七平(1921-1991)が述べたように、日本では空気に逆らうと誰も抗空気罪によって社会的に葬られる。戦争さえもひき起こす。それは日本ではあまりにも当たり前のことなので、そのことを表す言葉がない。『魏志倭人傳』で述べられるような、漢語で「鬼道」と名づけられるようなものではない。もっとも、卑彌呼は神格化されようとしていない。卑彌呼の周囲には大和政権の日本神話のような神格化の「仕掛け」の痕跡がない。卑彌呼を支える倭國の人々は縄文時代からの霊力(形而上学的な力)の「何か」を重んじた。卑彌呼は驚くべき能力で現実世界の重要なことについて判断を下した。これが「倭國霊力統治説」である。なお、邪馬臺國には伊支馬(いきま)という長官がいた。卑彌呼は連合国全体を治めたが、邪馬臺國の王は伊支馬であった。 縄文時代の人々の寿命は三十歳未満であった。女王國の人々はもっと長生きした。卑彌呼の時代の食べ物は、食材からすると明治維新のころとあまり変わっていないか、あるいは、それよりもっと新鮮であった。魏の洛陽の都では冬は周辺で野菜が育たないので、干した野菜しか食べられなかった。一方、女王國ではいつも新鮮な野菜が食べられた。もちろん、米が食べられた。それは江南からもって来たジャポニカ米(湿潤米)であった。水分を多く含むため、炊くとふんわりと柔らかく、独特のつやと弾力と粘り気がある。餅(もち)やお粥(かゆ)も食べられた。鹿や猪の肉に新鮮な魚介類、海藻、木の実もあった。鮭も獲れた。鮎は塩焼きにした。 女王國・倭國には青銅器と鉄器がほぼ同時に入って来た。したがって、女王國には大陸のような青銅器時代がない。女王國は朝鮮半島との交易によってそれらを入手した。鉄器は農具や武具に使われた。青銅器は祭祀に用いられた。 卑彌呼は、一方で、外交の天才的な能力をもっていた。卑彌呼の外交施策は主観的なものであった。しかし、それはあたかも当時の大陸・朝鮮半島の列強国(後漢・魏・呉・公孫氏)の力の推移を見透かしていたかのように優れた功績をもたらした。それが女王國の経済保障と安全保障を支え、それも六十年を超える長期政権を可能にした。卑彌呼は自らの祖先が大陸で生きていた。その記憶をもっていた可能性がある。西暦 240年に、魏の使者は、この先進の大国・倭國が朝貢できる道が(将軍・司馬懿によって)切り拓かれたと報告した。しかし、卑彌呼も、魏の皇帝も、その十年以上前(西暦 227年)に大和政権の崇神天皇が関門海峡をひとつ隔てた穴門國(山口県)まで版図を拡げていることに意を払わなかった。あるいは、気がついていなかった。 【10】 詔書と「親魏倭王」の金印紫綬 後漢も最後のころになると混乱期を迎えていた。西暦 205年に後漢の遼東半島では公孫氏という一族の長官(公孫康)がそのまま独立を果たした。公孫氏は朝鮮半島の帶方郡を支配下においた。卑彌呼はその帶方郡と交易して大陸の鉄器や青銅器などを輸入していた。西暦 237年(魏の景初元年)に帶方郡の公孫淵は魏の第二代皇帝・曹叡から朝貢を求められた。公孫淵はそれに反旗を翻し、自ら燕國王と称した。翌年には年号を「紹漢」と定めた。西暦 238年(景初二年)に魏が燕國を討伐する動きとなった。この情報は直ちに卑彌呼に伝わった。倭國は魏の敵国となった公孫氏・帶方郡の友好国(交易国)である。卑彌呼はそのため公孫氏に朝貢していた。卑彌呼としては、倭國が魏の敵国として魏に攻め込まれるとひとたまりもない。卑彌呼は直ちに帶方郡に特使(正使と次使)を送った。卑彌呼はこの危機の刻一刻の中で正使の難升米にすべてを託した。帶方郡で現地の切迫した状況を切り抜けて、端的には公孫氏を裏切って、魏の皇帝に朝貢せよという、卑彌呼にとって一か八かの大勝負であった。この大勝負を魏の将軍・司馬懿が高く評価する結果となった。司馬懿は洛陽から百日で帶方郡に進軍し、百日で帶方郡を討伐し、百日で洛陽に帰還したと伝えられる。西暦 238年6月に正使の難升米らが帶方郡に着いたとき、そこはすでに魏が公孫氏を制圧しつつあった。帶方郡の長官・劉夏(りゅうか)は難升米らに担当者をつけ、洛陽の宮廷まで案内して朝貢させた。帶方郡から洛陽まで 5,000里・100日の長旅であった。この里程は中国ではよく知られていた(『後漢書』郡國誌)。魏の司馬懿の軍勢は同年 8月に公孫氏を討伐し、その官僚をひとり残らず探索してすべて惨殺した。卑彌呼の特使・難升米らは魏の皇帝・曹叡に生口(奴隷)十人(男四人と女六人)と模様入りの木綿布などを献上した。 第二代皇帝・曹叡は倭國からの朝貢に喜び、それに対して詔書が出された。その内容は、親魏倭王・卑彌呼の朝貢に応えるというものであった。著者は卑彌呼のこの外交能力の高さに言葉を失う。 詔書の内容は、倭國がはるかに遠いにもかかわらず朝貢して来たことは、卑彌呼の魏に対する忠孝の発露である。これから卑彌呼を「親魏倭王」として金印紫綬(しじゅ)を授け、追って帶方郡の長官に預ける。人々をいたわり、孝順をなせ。倭國からの特使はよくよく遠くから来てくれた。魏の武官としての爵位を与えて銀印青綬(せいじゅ)を授ける。倭國からの朝貢に対しては、真っ赤な地に二頭の竜を描いた錦五匹、ちぢみの粟模様のある毛織の敷物十張、深紅色のつむぎ五十匹、紺青色の織物五十匹をもってお礼の品とする。また、特に卑彌呼に対しては紺色の山模様のついた錦三匹、細かい花模様をまだらにあしらった毛織物五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠五十斤、鉛丹(えんたん)五十斤をプレゼントし、これらを包装して封印し、特使に持たせる。特使が帰国したら、それらを受け取り、倭國中の人々に見せなさい。というものであった。 その二年後(西暦240年)に、帶方郡の長官・弓遵(きゅうじゅん)は武官の梯儁(ていしゅん)を邪馬臺國に派遣し、詔書と金印紫綬を卑彌呼に届けた。『魏志倭人傳』は、その経緯について述べる。

中国国家博物館(北京)に梁の時代(六世紀)に描かれて十一世紀に模写された「職貢圖」(しょっこうず)が保存されている。中国王朝から見て諸夷と呼ばれた周辺諸民族が様ざまな扮装で来朝する様子を絵図として描かれている(図)。倭國使の部分のテキストは「倭國在帶方東南大海中依山㠀居」から始まる。明らかに『魏志倭人傳』を見て書かれている。するとこの人物は卑彌呼の特使・難升米に相違ない。難升米は精いっぱいの正装をしてはいるようであるが、どうも未開人のような風貌に感じられる。また、女王國の三十余か国については、「北岸に歴(へ)る(連なっている)」と書かれている。

当時の魏は、呉・蜀と三すくみの状態にあった。敵国・蜀の西方にある大国・インドの大月氏國(クシャーナ朝)と同様に、敵国・呉の東方の海上にあって大国らしい倭國を必要と考えていた。周辺諸民族の使節は、多くは靴を履いていた。倭國使は東の大国からの特使にしては裸足であった。それでも、魏の皇帝は倭國使を最も丁重に扱った。

姚思廉は『梁書倭國傳』(636年頃)を書くとき、魏の将軍・司馬懿が公孫氏を討伐したのは景初二年(238年)八月である。したがって、倭國の特使・難升米が帶方郡に着いたのは景初三年(239年)であると推定した。しかし、魏の公文書と詔書の記録を見たのは姚思廉ではなく原著者の陳壽のほうである。魏の公文書に難升米が朝貢したのは第二代皇帝・曹叡であり、それは景初二年であった。そのように確かに書かれていた。また、倭國の特使・難升米には、その時そこにある危機を乗り越える優れた能力があった。ここでは難升米が帶方郡に着いた時を景初二年(238年)のままとする。 魏の国内では公孫氏を討った司馬懿が力をつけていた。西暦 229年にインドのクシャーナ朝に「親魏」の称号を授与したのは魏の高官・曹真の提言によった。曹真は司馬懿の政敵であった。日本の倭國に「親魏」の称号を授与したのは、司馬懿の提言による。宮廷内の勢力抗争であった。倭國の朝貢はとりもなおさず公孫氏を討った司馬懿の功績である。『魏志倭人傳』の魏の使者の報告書は、この司馬懿の功績を讃えるために書かれた。すなわち、魏の使者は、皇帝が「親魏倭王」の称号と金印を授けた卑彌呼の倭國は、確かにインドの「親魏大月氏國王」の第七代波調(ヴァース・デーヴァ)王のクシャーナ朝に匹敵する大国です。その国は敵国・呉の東にありますと報告した。 この大月氏國・クシャーナ朝は前漢の時代に外交官・張騫(ちょうけん)が訪ねた西域の大月氏國のことではない。クシャーナ朝は西域の大月氏國が崩壊するとき、その落人が北インドに南下して建てた国である。広くインドからアフガニスタンを支配する大帝国となっていた。ガンダーラ美術などを生み出した。魏はそのインドをなお「大月氏國」と呼んでいた。 後世に司馬懿の子・司馬昭(211-265)は蜀を滅ぼした。孫・司馬炎(しばえん 236-290)は帝位に就いて 265年に西晉を建てた。司馬炎は、280年に呉を滅ぼして、分裂状態が続いていた中国をおよそ百年ぶりに統一した。西晉は魏の後継国である。『魏志倭人傳』を書いた陳壽はその西晉に職を得た官僚であった。そのようにして、西晉の陳壽の手が届くところに魏の公文書が残っていた。 【11】 詔書と黄幢 倭國は、南の狗奴國(くなこく)と交易権を巡って抗争関係にあった。「其の官」などと述べているので、かつて女王國に属していたのかもしれない。

西暦 245年に魏の第三代皇帝・曹芳(十三歳)は卑彌呼からのリクエストによって倭國に黄幢を下賜することとした。詔書と黄幢が帶方郡に届いたが、帶方郡の長官は周辺国との戦線に出ており、長官は戦死した。西暦 247年に帶方郡の新任の長官として王頎(おうき)が着任した。卑彌呼は特使・載斯烏越(さしうえつ)等を帶方郡に送り、狗奴國王・卑彌弓呼(ひみきゅうこ)との紛争の状況について報告した。帶方郡の長官は塞曹掾史・張政(さいそうえんし・ちょうせい 武官)を邪馬臺國に派遣した。これによって遂に皇帝からの詔書と黄幢が邪馬臺國に届いた。

魏は、そのようにして武官である張政を邪馬臺國に派遣して軍事介入した。そのために張政は邪馬臺國にしばらくとどまった。

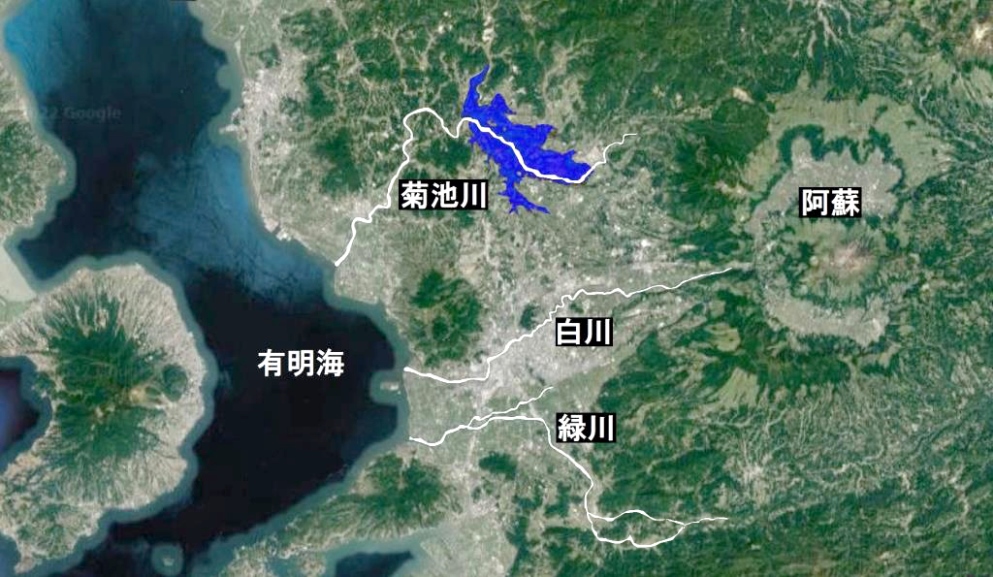

女王國の南の狗奴國とは、火國(熊本県)の菊池川流域の民族と白川・緑川流域の民族であったと考えられる。狗古智卑狗が菊池彦かどうかは分からない。これは先に述べたように熊襲ではない。熊襲は実在しなかったからである。山鹿市から菊池市にかけての地域は太古においては広大な湖であった。弥生時代に干上がって肥沃な平野となった。そこは朝鮮半島と交易して早くから鉄器をもち、女王國よりも早くから鉄器を生産する先進国であった。狗奴國よりもっと南にいる隼人は初期においては鉄器をもっていなかった。しかし、女王國にとってはこれも脅威であった。

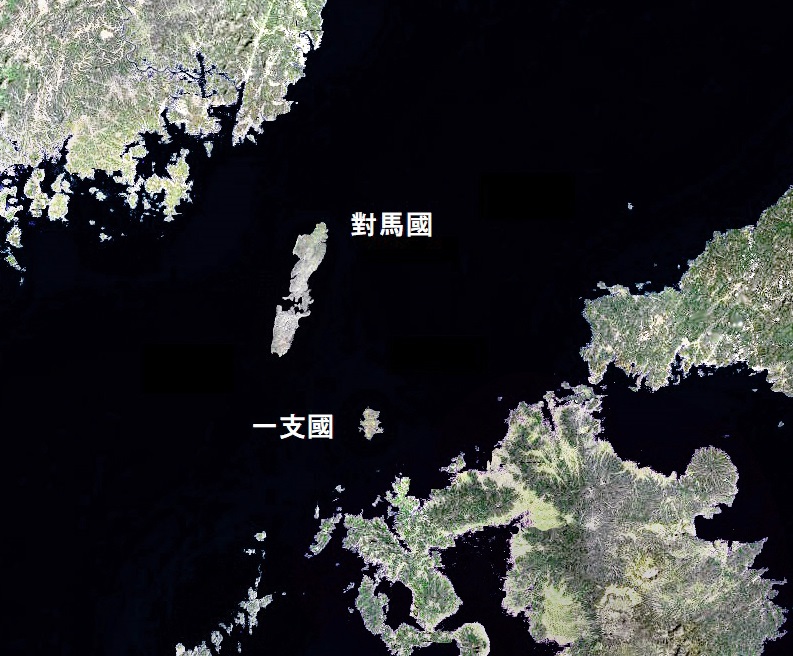

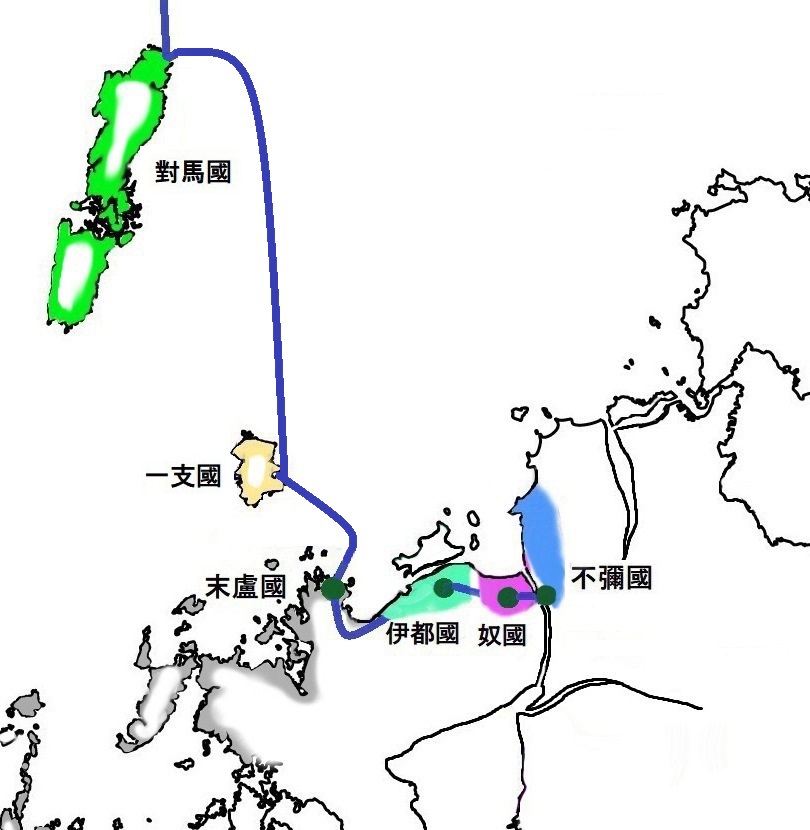

女王國の至近距離には筑紫の北岸に宗像國があった。宗像國は宗像大社の社領である。宗像大社は有史以前から、天孫降臨伝承として高天原から菟狹(宇佐)に降臨した三女神を祀る。宗像國の東の崗國は熊族が支配していた。 西暦 300年代になって、後述するように景行天皇は、日向國(宮崎県)から火國(熊本県)の葦北地方へ向かうとき夷守(ひなもり 宮崎県小林市)を通る。「ひなもり」は女王國の辺境防衛担当官の職名としても用いられているが、そこは九州の北方民族の隼人民族に対する、あるいは、隼人の北方民族に対する砦であった可能性がある。 第三章 邪馬臺國の地理的位置 【12】 加盟国領域説 『魏志倭人傳』に、魏の使者は朝鮮半島の魏の帶方郡を出発して狗邪韓國(くやかんこく)、對馬(対馬)國、一大(壱岐)國を通り、九州本土の末盧國に至ったとある。この「一大」の文字は『梁書倭國傳』(636年)では「一支」に書き替わる。姚思廉がそれを書くとき、そのような古い写本があったようである。

魏の使者は帶方郡から狗邪韓國まで 7,000余里であったと述べる。狗邪韓國から對馬國までは 1,000余里、對馬國から一支國までも 1,000余里、一支國から末盧國までも 1,000余里と述べる。すると、帶方郡から末盧國までは合計 10,000余里となる。衛星写真を参照してみると、いずれの海路も 1,000余里とはいささか大雑把(おおざっぱ)である。古代中国では地学・天文学が発達していたが、現実に魏の使者が海上で距離(里数)を計測することは容易ではなかった。

中国では朝貢する使節の国が遠ければ遠いほど、またそれが大国であれば大国であるほど、皇帝の徳は高いと考えられた。魏の都・洛陽からインドのクシャーナ朝までの距離は 16,370里として知られていた(『後漢書』西域傳・大月氏國)。洛陽から帶方郡までの距離は 5,000里であった。すると、倭國の遠さが洛陽からクシャーナ朝の遠さに匹敵するには、帶方郡から邪馬臺國までの距離は 12,000里必要である。そのために帶方郡から末盧國までで先ず合計 10,000余里を消化して記録した。 魏の使者が南北に長い対馬を南へ陸行したかどうかは分からない。現在でも入り組んだ海岸を歩いた場合に一日に何キロメートルも進まない。仮に山道を歩くと一日当たり歩ける距離はもっと短い。それも晴れの日ばかりとは限らない。しかも、魏の使者は女王に届ける金印や銅鏡百枚など、大きな行李(こうり スーツケース)を幾つも携えていた。特に対馬は、土地は山が険しく、深林が多く、道路はけもの道のようであった。仮に一日に 4キロメートル(日本の 1里)を歩いても、日が暮れても泊るところはなく、風雨を凌いで二十日はかかるであろう。船のほうが盗難の心配もなくはるかに安全であった。魏の使者は対馬の政庁を訪ねて周囲の様子を調べると、着いた港からまた船で壱岐に向けて出港した。

對馬國と一大(壱岐)國にはそれぞれ長官と副官がいた。長官は国王である。直接書かれてはいないが、九州の風習として剣・八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊(やさかに 勾玉などの大きな玉)からなる三種の神器をもっていた。ただし、国王でも女王國の身分としては長官であった。文官であったと思われる。副官は「ひなもり」といった。ひなもりとは、後世の「さきもり」(岬守 防人)のように、都から離れた辺境国(鄙 ひな)の武官(もり)であった。特に臨海国のひなもりは重要であった。中国の歴史では例外なく、皇帝や宦官(かんがん)、官僚のほうが龍武大将軍(武官の最高位)よりも高い権威をもつ。現代日本風に言うと「文民統制」である。これは、中国の伝統(儒教)的な道徳観である。女王國は大陸との交易を通して、そのことを学んでいた。

魏の使者は一支國から最も近い東松浦半島に上陸したと見られる。ここは、文禄元年(1592年)に豐臣秀吉が明を征伐するために戦国武将二十一万人を朝鮮半島に送り出したところである(写真)。末盧國については役人のことが書かれていない。松浦郡は後世の律令体制下でも飛鳥時代から明治の初めまで肥前國に属していて筑紫には属しない。魏からの使者といえども直接女王國の伊都國に入国させないでわざわざ末盧國に上陸させたのは、女王國の防衛上の理由からであったと見られる。そのようにして、末盧國は朝鮮半島からの脅威に対して緩衝地帯をなしていたようである。

魏の使者は、末盧國から伊都國まで東南に陸路で 500里と述べる。これまで、伊都國などを古代ギリシャの都市国家のようにひとつの「点」(都市)として認識することが多く行われてきた。しかし、国の所在地とは、多くの場合に「面」(国境までの支配領域)である。これが「加盟国領域説」である。

伊都國は律令体制下の怡土郡のことである。女王國の中で伝統的に強大な力をもつ。魏の使者が上陸したところから見て東南のほうまで広い領域を支配していた。このように、目的とする方角は出発点から見て、必ずしも目的とする国の政庁がある「点」(都市)の方角ではなく、その国の「領域」のある方角を指すとすることが「方角領域説」あるいは「方角領域指示説」である(図)。魏の使者は陸路を東南に見える伊都國を目指して歩いた。 伊都國は千余戸の国である。国王はいるが、代々女王の連合国に属する。西暦 240年に魏の使者が伊都國を訪れたとき、すでに女王國ができてから六十年近く経っていた。この「代々」とは、遠い昔からという意味ではない。その六十年近くの間に世代交代があったと見られる。伊都國は、朝鮮半島から帶方郡の使者が往来するときは必ず立ち寄るところとなっていた。

伊都國にはひなもりがいない。これは、かつて伊都國が連合国の盟主であったころに、伊都國が支配下の辺境国にひなもりを置いていたからではないか。それを女王國が引き継いだ。伊都國には女王國の「一大率」という監察官がいた。ひとりの「大率」だったのかもしれない。連合加盟国の行政監察の仕事をしていた。諸国は一大率を畏(おそ)れはばかっていた。もっとも、魏の使者はここでは一大率のことに触れていない。一大率とは伊都國王の職務のひとつであったのだろう。漢の時代に「刺史」(しし)という監察官がいた。魏の時代には「刺史」は行政官であった。陳壽が後世に編集したにしても、例えとしては正確な表現ではない。一大率は、職務として帶方郡から魏の使者がやって来た時には伊都國から末盧國の港に出向いて入国審査・手荷物検査を行い、皇帝からの文書や授けられた贈り物を伝送して女王のもとへ届け、数の間違いは許されなかった。したがって、魏の使者は伊都國の一大率によって末盧國の港で出迎えられ、邪馬臺國にたどり着くまで、その責任のもとに旅程を完遂した。

魏の使者は末盧國から 500里離れているという伊都國に到着した。末盧國から伊都國まで、魏の使者はそれまで陸行に要した日数のことも途中どこで何日逗留したかも書いていない。入国審査をする一大率が伊都國に置かれるだけでよかった理由は、女王國・三十か国が歩いて回ることのできる筑紫の圏内にあったからである。

【13】 逗留日数加算説・数量露布の習わし説 伊都國から東南に奴國があって 100里と述べる。魏の使者の報告では、奴國は家々が 20,000余もある。奴國にも長官(国王)とひなもりがいる。女王國に属している。伊都國から奴國まで陸行したのか、それとも、水行したのかは分からない。魏の使者は、大陸とは異なって倭國には道中に虎や豹がいないことも、未だ知らない。できる限り船を使うほうが楽で安全であった。縄文時代に福岡平野は海底にあった。卑彌呼の時代に奴國の政庁は博多湾の奥深くにあった。須玖岡本遺跡(福岡県春日市の巨石下甕棺墓発見地)あたりが政庁所在地ではなかったかと考えられる。JR鹿児島本線の南福岡駅の近くである。

上陸した末盧國から奴國までは 600里である。安全のためにも各地で何日も逗留しながら移動したことは容易に想像できる。魏の使者はしばらく伊都國にとどまった。伊都國王が次の目的地である奴國王に伝令を出し、奴國王からその返事と迎えの使者が衛兵を引き連れて伊都國に来る。それまで魏の使者は伊都國に逗留した。仮に魏の使者が末盧國から五日で伊都國に着き、伊都國で五日間逗留し、伊都國から奴國まで二日をかけて水行していたら、魏の使者は末盧國から奴國まで「陸行十日水行二日」などと書いていたであろう。これが「逗留日数加算説」である。もっとも、それが露布の習わしによる報告では陸行十~百日水行二~二十日となる。

【14】 日数記載・通過国不記載説 ここから、不彌(ふみ)國と投馬(とぅま)國という我われの知らない地名が出てくる。魏の使者は奴國から不彌國まで東へ 100里移動した。不彌國には千余戸ある。不彌國まで陸行したのか、それとも、水行したのかは分からない。不彌國は奴國と宗像國(社領 女王國ではない)との間にあって海に面する(ひなもりがいる)国であった。

九州本土の玄界灘に面する北岸には、西のほうから順に末盧國、伊都國、奴國、不彌國、宗像國(社領)、崗國(福岡県遠賀郡)と豐の一部(福岡県企救郡)の七つの国があった。このうち伊都國と奴國、不彌國が女王國である。崗國と豐の一部も女王國であった可能性がある。前記したように末盧國は、律令体制下では肥前國松浦郡となる。北九州市戸畑区以西の伊都國、奴國、不彌國、宗像國、崗國は律令体制下では筑前國となる。北九州市の小倉北・南区と門司区は律令体制下では豊前國となる。

不彌國の政庁の所在地がどこにあったのかは分からない。不彌國を地名から内陸部の福岡県糟屋郡宇美町に比定する説がある。卑彌呼の時代にも縄文海進の名残りによって宇美町は海に面していた。「海の国」かもしれない。もっとも、宇美町は神功皇后の子・第十五代應神天皇の生誕の地とされ、『古事記』には號(なづ)けて「宇美」というと書かれる(號其御子生地謂宇美也)。『日本書紀』には、誉田天皇(應神天皇)を筑紫に産み給うに其の産所を號けて宇瀰というと書かれる(十二月戊戌朔辛亥生譽田天皇於筑紫故時人號其産處曰宇瀰也)。これは追認の名づけかもしれない。 魏の使者は、旅程の最後に女王の首都国「邪馬臺國」の国名をあげ、帶方郡から女王國までは(合計で)12,000余里と述べる。この 12,000余里という距離は、女王國に着いて、連合国のその他の二十一の加盟国名をあげてから改めて帶方郡を出発したことを振り返るという文脈(コンテキスト)で出てくる。したがって、その距離は帶方郡を出発してから連合国に入境した伊都國までの距離ではなく、帶方郡を出発してから邪馬臺國に入境するまでの距離であろう。

不彌國から女王の邪馬臺國までは残り約 1,300里しかない。この距離で行ける範囲はせいぜい福岡県、佐賀県または大分県北部である。しかし、この 1,300里は、当時としては現実としても(露布の習わしではなくても)移動するのに一か月近くかかる距離であろう。

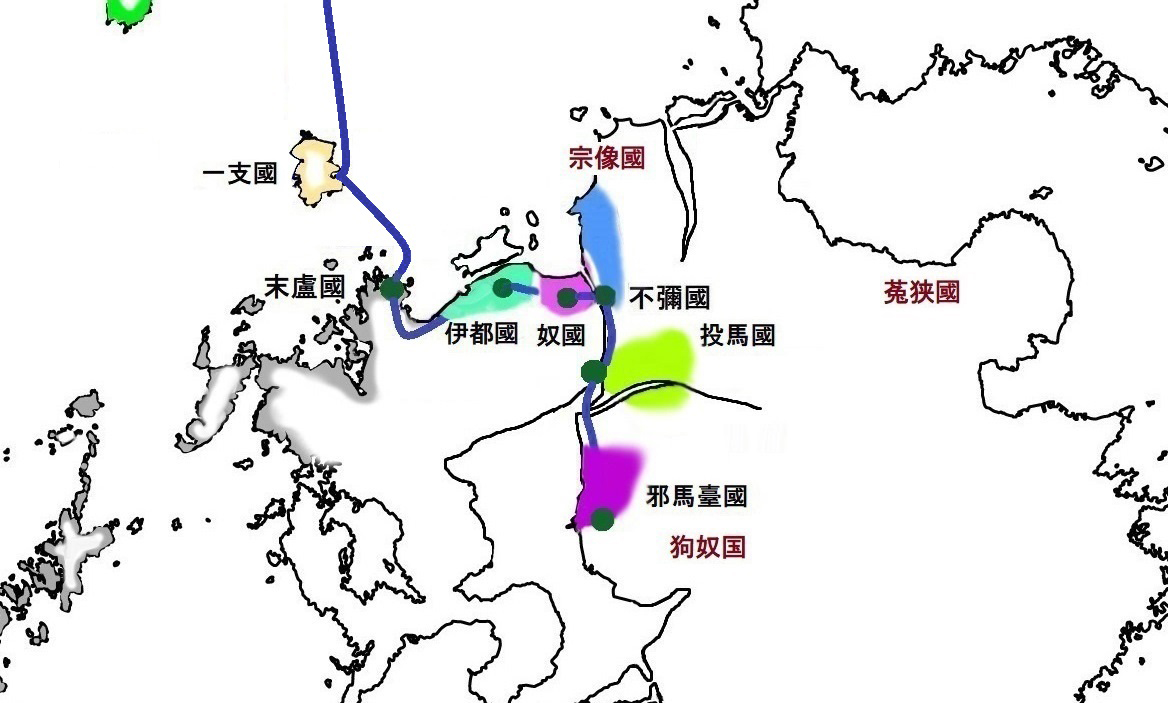

不彌國から南に投馬國があることが分かっていた。魏の使者は水行二十日でそこに至ったと述べる。ここで初めて距離(里数)ではなく移動に要した日数が出てくる。これは、西暦 240年に邪馬臺國を訪ねた武官・梯儁の帰朝報告書と 247年に邪馬臺國を訪ねた武官・張政の帰朝報告書が編集の段階で混在した可能性もある。あるいは、魏の使者は不彌國から女王國で第二の大国・投馬國までの間で単に通過する国々について国名と距離は逐一書かないことにした。ただし、日数で記録することにした。これが「日数記載・通過国不記載説」である。北部九州の環濠集落には数戸のものから吉野ヶ里遺跡にみられるような比較的大規模なものまで多くの国々(環濠集落群)があった。魏の使者は不彌國から南へ水行した。 【15】 御笠川・宝満川南下説・投馬國内陸地説 太宰府市あたりの海抜は現在でも約 40メートルである。満潮時は 37メートルくらい。仮に海面が 37メートル高ければ博多湾は有明海とつながってしまうであろう。卑彌呼の時代に博多湾の南の地域は広く水郷化していた。

大宰府のあたりから近くの宝満山を水源として北の博多湾へ御笠(みかさ)川が流れる。宝満山は古くは御笠山といった。また、宝満山のすぐ東側を宝満川が南へ流れて久留米市と鳥栖市の境界あたりで筑後川に合流する。卑彌呼の時代にこの宝満川も縄文海進の名残りで水郷化していた。いずれも水量が多い割に流れは緩やかである。満潮の時間を選べば川を遡行できた。

倭國に牛馬はいなかった。九州北部に馬が朝鮮半島から輸入されたのは四世紀末である。牛が中国から輸入されたのは五世紀末である。卑彌呼の時代に筑後平野の物資を九州北岸の奴國や伊都國に運んだり北岸の国々から筑後平野に運んだりするには、これらの川を利用した。 御笠川と宝満川は周囲が水郷化していて水行に適していた。それは卑彌呼の時代から四百年以上経ってからも続いていた。 西暦 663年に朝鮮半島西南部の白村江で、日本と旧百済の連合軍は、唐と新羅の連合軍に敗れた。天智天皇(626-672)は唐・新羅の侵攻を恐れた。西暦 664年に対馬と壱岐、筑紫に防人と烽(とぶひ のろし台)を置いた。福岡平野の大宰府の近くに水城(みづき)を造らせた(是歳於對馬嶋壹岐嶋筑紫國等置防與烽又於筑紫大堤貯水名曰水城)。

水城は博多湾側の福岡平野から筑紫に通じる平野を閉塞する城壁であった。大宰府を防衛するためであった。直線的な土塁と外濠でできていた。土塁は全長約 1.2キロメートル、基底部の幅約 80メートル、高さ約 9メートルであった。外濠は博多の側にあって幅約 60メートル、深さ約 4メートルであった。御笠川の水を貯えることができるように土塁の基底部を横断して木樋(もくひ)が埋設されていた。それだけの大量の水を貯えることができたのは七世紀になっても縄文海進の影響が相当に残っていて周囲が水郷化していたからである。

水城は現在も存在していて、大宰府政庁址の近くに木々に覆われた堤が福岡平野を横切って山の裾野へと続いている。なお、水城の西に丘陵間を塞ぐ幾つかの「小水城」と呼ばれる小規模の遺構も残っている。 縄文・弥生の人々は御笠川と宝満川を伝って歩いたり、あるいは、物資を小船で運んだりしていた。これが「御笠川・宝満川南下説」である。

後世になって馬車や牛車が利用されるようになると、陸上交通が盛んになり、御笠川と宝満川の連通部分があったことなども忘れ去られた。それでも、宝満川は近世まで川湊が幾つかあって帆かけ船で物資が運ばれていた。

魏の使者は各地で何日も逗留した。あるいは国賓級の使者として地域の人々に歓待された。魏の使者は実際にかかった日数を、逗留日数を含めて報告した。それが不彌國から投馬國までの水行二十日であった。投馬國が海に面しない内陸部にあって、ひなもり(海防担当武官)を必要としない筑後平野北部にあったとすることが「投馬國内陸地説」である。

投馬國は筑後平野北部の地域と考えられる。投馬國は領域国家であり、たとえば、その南端が福岡県八女郡広川町(律令体制下の妻郡)などに重なる妻(とぅま)國であった可能性がある。魏の使者はさらに投馬國から南に女王が都とする邪馬臺國があって、水行十日陸行一月かかったと述べる。

その「水行十日陸行一月」にも逗留日数が含まれていると推測される。あるいは露布の習わしが用いられているようである。

【16】 周防灘南下説と瀬戸内海東航説の否定 魏の使者は、女王國の東に海を隔てて 1,000里のところに国があって、そこにも倭國の倭人と同じ人種が住んでいると述べている。ここで 1,000里とは、東松浦半島から一支國までの距離程度と考えられる。このことは女王國の東のほうに海があるか、あるいは、すぐ東に海があるかのいずれかである。筑紫の東は豐であったが、女王國は豐の一部を支配していた可能性がある。なお、西暦 240年に魏の使者が女王國・倭國を訪れたとき、穴門國はすでに崇神天皇の将軍・吉備津彦によって大和政権の支配下にあった。

魏の使者が周防灘を南下することがあり得たかどうかを考えてみる。

仮に魏の使者が不彌國から北の玄界灘にこぎ出していったん海上を東航し、関門海峡を通って企救半島(北九州市の小倉北・南区と門司区)の先端を回り、それらのことをすべて書き落としたとしても、東航距離があまりにも長すぎて残りは 800余里しかない。また、魏の使者が仮に周防灘を南下したとすれば、到着した投馬國は海に面していると考えられるが、その投馬國にはひなもり(海防担当武官)がいない。したがって、魏の使者は周防灘を南下していない。 宮崎県の西都原などは、気候も水利も良く、古代において豊かな地方であった。過去にそこが邪馬臺國であったとする説もあった。しかし、仮に邪馬臺國が西都原にあったとすれば、不彌國から残り 1,300余里ではとうてい辿り着けない。したがって、魏の使者はたとえどのような経路を通ったとしても西都原には行っていない。また、仮に邪馬臺國が西都原にあったとしても、残りの連合二十九か国がそれ以北にあったことになる。伊都國の一大率(行政監察官)が、馬もないのに「諸国が畏れはばかる」ほど見て回るには西都原は遠過ぎである。西都原古墳群は、第 81号墳を現状最古として四世紀初頭から七世紀前半にかけての築造と推定されている(Wikipedia)。前方後円墳は大和政権固有の墳墓であるから、そこは女王國ではあり得ない。 魏の使者は周防灘を南下していない。もちろんその後瀬戸内海を東航してもいない。 第四章 女王國・倭國の衰退 【17】 筑後平野南部の邪馬臺國 朝鮮半島にあった帶方郡から末盧國までは 10,000余里、帶方郡から邪馬臺國までは 12,000余里、末盧國から不彌國までは 700里であった。そして、魏の使者は残りの 1,300余里を約二か月(水行二十日と水行十日陸行一月)かけて移動し、邪馬臺國に到着した。女王の倭國は筑紫の範囲内にあった。首都の邪馬臺國は古代において筑紫の中で伊都國の支配を受けたことのない筑後平野南部の山門地方にあった。前記したように女王國連合の他の国々はすべて邪馬臺國よりも北にあった。これが「邪馬臺國筑後平野南部説」である。もっとも、筑後平野南部とはいっても、筑後と肥後は後世の律令体制(701年)で区切られたもので、邪馬臺國は肥後北部の山門地方(肥後山門)を含んでいたかもしれない。女王の連合国について、魏の使者は知り得た限りその加盟国名をあげた。多くの研究者によってそれぞれの国名を現在の地理上の位置に比定する試みが行われている。たとえば、斯馬(しま)國は志摩郡、巳百支(しおき)國は小城(をき)郡、彌奴(みな)國は三根郡、支惟(きい)國は基肄(きい)郡などである。しかし、『肥前國風土記』(和銅六年 713年の詔勅による編纂)によれば、小城郡は日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝承の中に出てくる地名であり、三根郡と基肄郡は景行天皇の伝承の中に出てくる命名である。もっとも、それらも新しい名づけではなく、追認の名づけかもしれない。 伊都國は律令制下においては筑前國怡土郡となった。また、奴國は筑前國那珂郡となった。ここであげられる 20余か国も律令制下ではそれぞれ郡程度の行政区分となったと考えられる。また、『魏志倭人傳』では、それぞれの国について「餘の旁國(ぼうこく)」とあり、また、その都度「次に〇〇國有り」と書かれているので、それらの国々は順番に隣接していた。「飛び地」はなかった。平安時代に筑紫國は筑前國 十五郡と筑後國十郡の合計二十五郡となった。ここであげられる二十余か国の大部分は筑紫國(福岡県)にすっぽり入っていたと考えられる。

また、女王國よりもはるか南のほうにも異国があるとする。これらの国々はおそらく秦・漢の時代の『山海經』(せんがいきょう)という古い地理書を想起して書かれている。

【18】 クシャーナ朝匹敵報告説 『魏志倭人傳』には、倭國は周旋(しゅうせん) 5,000余里ばかりであると書かれる。中国大陸が周旋 10,000里であるから、倭國は相当に広い大国ということになる。そこに少なくとも 142,000余戸(伊都國 1,000余戸・奴國 20,000余戸・不彌國 1,000余戸・投馬國 50,000余戸・邪馬臺國 70,000余戸)ある。インドのクシャーナ朝(人口 100,000万戸)に匹敵することになった。これらの数値も「参問」(伝聞)の数値であり、露布の習わしで単に「多い」という意味に相違ない。

『魏志倭人傳』には、前述した通り、邪馬臺國は 70,000万余戸の大国であると書かれる。また、女王の神殿には侍女千人がいた。しかし、卑彌呼が即位して以来朝見できた者はわずかだったと書かれる。また、「宮室・樓觀・城柵、嚴(おごそ)かに設け、常に人有り、兵を持して守衞す」とあるので、一般の集落とは隔絶した高台または見晴らしの良い山上に設けられていた可能性がある。卑彌呼の祈祷所が果たしてどこにあったかは分からないが、それは福岡県みやま市瀬高町大草の女王山にあった可能性が高いと筆者は見ている。

これも、女王國・倭國がインドのクシャーナ朝に匹敵するとして魏の将軍・司馬氏の功績を讃えるものである。

【19】 呉東報告説 『魏志倭人傳』に女王國の風土・風俗について書かれている。その中で、魏の使者は、古代の夏王朝の飛び地(會稽の東治または東冶)がとてつもなく南に位置しているという故事に言及する。それが魏の時代となっては敵国・呉の中にある。女王國の地理的位置は敵国・呉のちょうど東にあると報告している。これも歴史書としては東晉の皇室の正統性を述べるためのものである。

【20】 女王國の風土・風俗 『魏志倭人傳』は、倭國では盗みがない。人々は礼をわきまえている。婦人は貞節であり嫉妬をしない。倭國では冬でも野菜が育つ。真珠・青玉など、物産も豊富である。人々は家屋に住んでいて家屋には各部屋がある。そのような立派な国であるとして絶讃する。人が死ぬと棺(ひつぎ)に納める。それを石材などで保護する槨(かく)がない。ただ盛り土をするだけである。これは道徳的であると述べている。それは儒教の立場で、孔子は子・孔鯉(こうり)が死んだとき、槨を使わず質素に葬ったことを示唆している(鯉也死有棺而無槨『論語』)。要するに褒めている。中国に渡航するときは、ひとりは頭はぼさぼさで、しらみだらけで、衣服も垢だらけにして、肉も食べず、婦人も近づけないようにする「持衰(じさい)」という禁忌の奇習がある。幸不幸も他人のせいにせず、持衰という自制心に帰せる。そのように述べる。朝貢した者の中にそのような貧相な姿の者がいたことについての釈明なのかもしれない。

すべて、公孫氏を征伐して、このような優れた倭國を魏に朝貢させるに至らしめた現皇室・司馬氏の功績です。と『魏志倭人傳』の著者の陳壽は述べている。

【21】 卑彌呼の死と後継者・臺與 西暦 247年に帶方郡使・張政は魏の詔書と黄幢を邪馬臺國に届けた。張政から魏の詔書と黄幢を受け取ったのは卑彌呼ではなく邪馬臺國の高官・難升米であった。皇帝が卑彌呼を飛び越えてその臣下の難升米に詔書を手渡すことはない。卑彌呼はそれ以前に死去していた可能性が高い。卑彌呼は径(さしわたし)百余歩の墓に葬られた。あるいは、すでに葬られていた。「徇葬者奴婢百余人」が事実であったかどうかは分からない。古代の日本に殉葬の風習はない。魏の使者・張政は卑彌呼の墓を見た。それは西暦 226年に崇神天皇が倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)を葬っていた箸墓ではない。 卑彌呼の死後新たに男子王が立ったが、争乱が起きて千人以上が命を落とした。その戦乱は、卑彌呼の一族である十三歳の少女・臺與が卑彌呼の後継者となったことで収まった。張政は、魏の武官として邪馬臺國と南の狗奴(くな)國との紛争に介入した。また、臺與による治世に介入して、魏の武官としてその治世を安定させた。臺與は、倭國の特使ら二十人で張政を帶方郡まで送り届け、魏の第三代皇帝・曹芳に朝貢した。 臺與は十三歳で女王に即位したが、帶方郡使・張政がこれに謁見し、臺與は張政の話を聞いて理解している(政等以檄告喻臺與)。臺與は春秋暦の十三歳、すなわち、現在の正歳四節の六~七歳ではなく、十三歳であった。 卑彌呼の在位期間は西暦 182年頃-248年頃であった。六十数年間の長期政権である。卑彌呼が女王に即位したとき六~七歳であったとは考えにくく、女王になったのが十三歳であったとすれば卑彌呼の生年は西暦 169年頃である。卑彌呼の死去年が西暦 248年頃であるから、七十九歳くらいで死去した。当時としては長寿であった。ただし、前記したように、卑彌呼は難升米が詔書と黄幢を受け取る以前に死去していた可能性がある。

松本清張は「以て死す」を狗奴國との戦争をもって死去したと解釈した。しかし、女王國と狗奴國との間には戦闘の痕跡がない。そもそも、卑彌呼は戦争ができる年齢ではなかった。邪馬臺國は交易権を巡って狗奴國と争った。女王國は魏の後ろ盾を得て狗奴國を「無血」で牽制した。魏の使者は詔書を発行して黄幢を授けた皇帝・曹芳の体面を保つために「以て死す」と報告した。卑彌呼の墓に「親魏倭王」の金印は副葬されていない。臺與が引き継いだ。もし副葬されていたら、魏の使者・政張はそのことを報告していたからである。

西暦 265年に魏は西晉となったが、266年に倭國は西晉に朝貢したと伝えられる(『晉書』巻三 武帝紀)。それが臺與であった可能性はあって、臺與が生きていれば三十一歳である。そのころ、女王國・倭國は早くも綻(ほころ)び始めた。大和政権による女王國・倭國の討伐は、後述するように四世紀になってからである。臺與の時代になってから早くも大和政権による大陸に対する軍事・外交の出先機関が奴國の那珂(なか)遺跡(福岡市)の地に置かれた。那珂八幡古墳は全長 75メートルの出現期の前方後円墳である。那珂遺跡は標高約 10メートルであり、三世紀半ばにそこは御笠川河口と那珂川河口に挟まれた陸地であった。また、前記したように、中国から漢族が大量に渡来し、日本が大和政権の国家へと移行していたのがこのころである。 第五章 邪馬臺國の滅亡 【22】 版図を拡大する崇神天皇の大和政権

大陸(前漢の楽浪郡・公孫氏の帶方郡・魏・西晉)は筑紫女王國の政権を倭國であると認識していた。卑彌呼の筑紫政権における在位期間は西暦 182年頃から 248年頃までであった。それは大和政権の第八代孝元天皇の在位期間(164-192)・第九代開化天皇の在位期間(192-222)・第十代崇神天皇の在位期間(222-255)と重なる。崇神天皇が即位した西暦 222年には大和政権の版図は奈良盆地に限られていた。

西暦 226年に崇神天皇は四道将軍として大彦命(おほひこのみこと)を北陸に、武淳川別(たけぬなかわわけ)を東海に、吉備津彦(きびつひこ)を西道(山陽道)に、丹波道主命(たにはのみちぬしのみこと)を丹波にそれぞれ遣わすことにした。「もし教えに従わない者があれば兵を以て討て」と詔して印綬を授けた(以大彦命遣北陸武渟川別遣東海吉備津彦遣西道丹波道主命遣丹波因以詔之曰若有不受教者乃舉兵伐之既而共授印綬爲將軍)。同年に崇神天皇は版図を畿内全域に拡げた。そして、「今は、背いていた者たちはことごとく服した。畿内(うちつくに)には何もない。ただ畿外(そとつくに)の暴れ者たちだけが騒ぎを止めない。四道将軍たちは今すぐに出発せよ」と詔した(詔群臣曰今反者悉伏誅畿内無事唯海外荒俗騷動未止其四道將軍等今急發之)。 227年に崇神天皇の四道将軍は地方の敵を平定した(四道將軍以平戎夷之狀奏焉)。 238年に邪馬臺國の卑彌呼は魏に正使・難升米らを遣わして第二代皇帝・曹叡に朝貢した。240年に魏の武官・梯儁が邪馬臺國に卑彌呼を訪ねて「親魏倭王」の詔書と金印紫綬などを渡した。そのころ、魏と女王國・倭國が、崇神天皇の大和政権が版図を穴門國(山口県)にまで拡げていたことに意を払っていた、あるいは、知っていたことを示唆する痕跡はない。 247年に魏の武官・張政が邪馬臺國に卑彌呼を訪ねて詔書・黄幢を難升米に渡した。 248年に女王國・倭国では政権が卑彌呼から臺與に引き継がれた。そのころまで卑彌呼が国家の重要案件としていたのは前記したように南の狗奴國との交易権を巡る争いであった。卑彌呼は崇神天皇の存在を知らないまま死去した可能性が高い。 252年に崇神天皇は吉備津彦と武淳河別とを遣わして出雲振根(いずものふるね)を殺させた(則遣吉備津彦與武渟河別以誅出雲振根)。崇神天皇は出雲を含む山陰を支配下に収めた。255年に崇神天皇は崩御し、第十一代垂仁天皇が即位した。崇神天皇は卑彌呼の存在を知らないまま崩御した可能性が高い。 265年に魏が禅譲して西晉が興った。266年に倭國は西晉に朝貢した。前記したように、朝貢したのはおそらく臺與であったと考えられる。西晉は 316年に匈奴の侵攻によって滅亡する。317年に西晉の落人の司馬睿(えい 276-323)が江南に東晉を建てる。 大和政権は今にも筑紫(九州)に侵攻しようとしていた。 【23】 大和政権による第一次九州親征 『日本書紀』によれば、大和政権は二回にわたって九州親征をした。西暦 309-313年に大和政権による第一次九州親征が第十二代景行天皇によって行われた。臺與の後も、さらに次の女王によって承継されたと考えられる。しかし、神格化されていったようである。西暦 309年に景行天皇は、熊襲が朝貢しなくなったので筑紫へ向かった(十二年秋七月熊襲反之不朝貢八月乙未朔己酉幸筑紫)。ということになっている。すなわち、『日本書紀』は、そのように、九州に大和政権から見てこれに恭順しない部族がいたことが親征の理由であったと記す。第十二代景行天皇としては第十一代垂仁天皇までになし得なかった九州制覇が使命となっていた。これが、景行天皇が御自ら筑紫へ向かった真の目的であった。そもそも、熊襲という民族は存在しない。景行天皇はこのとき三十九歳であった。景行天皇としては大和政権に従わない勢力を現地で見つけては討伐しようというものであった。 景行天皇は纏向を出発し、周芳(すおう)國の沙麼縣(さばのあがた 山口県佐波郡)に至った(八月乙未朔己酉幸筑紫九月甲子朔戊辰到周芳娑麼)。 『肥前國風土記』に、崇神天皇の時代に肥後國益城(ましき)郡朝来名(あさくな)峯に二人の土蜘蛛がいて百八十人余りの軍勢を率いて天皇に服従しなかったとある(磯城瑞籬宮御宇御間城天皇之世肥後國益城郡朝来名峯有土蜘蛛打猴頚猴二人帥徒衆一百八十余人拒捍皇命不肯降服)。景行天皇としては少なくともこれに対抗し得る陣容の軍勢を率いていたと考えられる。したがって、景行天皇の軍船は少なくとも数隻あったと考えられる。軍船は木造であり、一隻の長さは十メートル超であった。船は埴輪に見られる形のものであった。その形は後世(663年)の白村江の戦いの時代まで変わらない。一隻に二十~三十人の兵士が乗った。構造としては横風・横波に弱いものであった。沿岸に沿って航行したのではないかと考えられる。

豐(大分県)の長峡(ながを)の女王・神夏磯媛(かむなつそひめ)が景行天皇に帰順して来た。神夏磯媛はそのとき白旗を船の舳先に立ててやって来た。自らの三種の神器として賢木(さかき)の上の枝に八握劒(やさかのつるぎ)をかけ、中の枝に八咫鏡(やたのかがみ)をかけ、下の枝に八尺瓊(やさかに 大きな玉)をかけて献上した。国王であった。そこで、天皇は沙麼縣から海路豐前國の長峡に渡った。長峡に行宮(あんぐう 行在所 かりのみや)を建てて住み、そこを京都とした(後の長峡縣 ながをのあがた 福岡県京都郡 みやこぐん 行橋市 長尾)。関門海峡を渡ることはできなかったが、これが神武東征以来、大和政権による初めての九州上陸であった。もっとも、天皇は北九州市小倉南区の朽網(くさみ)で土蜘蛛を討伐したという伝承がある。朽網の海岸に上陸したのかもしれない。あるいは、朽網へは長峡の行宮から北上したのかもしれない。

天皇は、武諸木(たけのもろき)を遣わして高羽(たかは 田川)の川上にいる土蜘蛛・麻剥(あさはぎ)を討った。また、皇命に従わないという菟狹(宇佐)の川上にいる鼻垂(はなたり)、御木(みけ)の川上にいる耳垂(みみたり)、緑野の川上にいる土折猪折(つちおりいおり)を討った。 天皇は海路國東半島を回って穂門郷(ほとのさと 大分縣海部郡)に停船させた(豐後國風土記)。碩田國(おほきだのくに 大分県)へ移動した。碩田國に着くと、その地形は広く美しかった。速見邑(はやつみむら)の女王・速津媛(はやつひめ)も帰順してきた。天皇は來田見邑(くたみのむら 大分県竹田市久住町)に進軍して仮宮を建てた。椿の木で椎(つち)を作って武器とした。稲葉川の川上で土蜘蛛を討った。血は流れてくるぶしまで浸かった。禰疑山(ねぎのやま 大分県竹田市)を越えると敵の射る矢が降る雨のように飛んできた。稲葉川のほとりの城原(きばる 竹田市立城原小学校あたり)まで戻って陣地とした。体制を立て直して禰疑山で土蜘蛛・八田(やた)と打猿(うちさる)を誅殺した。柏峡(かしわを)の大野に宿った。さらに景行天皇は南下して日向國に着き、日向高屋宮(ひむかのたかやのみや 西都市または宮崎市)を行宮とした。天皇は、襲國(そのくに)で八十梟帥(やそたける)と呼ばれる厚鹿文(あつかや)・迮鹿文(さかや)を討った。 日向御刀媛(ひむかのみはかしひめ)を后(きさき)とした。 西暦 311年に景行天皇は子湯縣(こゆのあがた)から夷守(ひなもり 宮崎県小林市)を通り、火國(熊本県)へ向かった。熊縣(熊本県球磨郡)で首長である熊津彦兄弟の兄・兄熊(えくま)を従わせ、弟・弟熊(をとくま)は従わないのでこれを誅殺した。

天皇は海路から「葦北の小嶋」に泊り、食事をした。山部小左(やまべのおひだり)を呼んで、冷たい水を献上させた。このとき、島の中に水がなかったので、天を仰いで天神地祇に祈った。すると、たちまち冷たい水が、崖の傍から湧いてきた。それを汲んで献上した。それで、その島を名づけて「水嶋」といった(壬申自海路泊於葦北小嶋而進食時召山部阿弭古之祖小左令進冷水適是時嶋中無水不知所爲則仰之祈于天神地祗忽寒泉從崖傍涌出乃酌以獻焉故號其嶋曰水嶋也)。 当時は「縄文海進」の名残りによって海面が現在よりも 10メートル超高かった。図は海面が 9メートル高いと想定したときの熊本県水俣市の地図である。水俣の古名は葦北であった。現在の水俣の市街地は海底であった。当時の海上に存在した「小嶋」は、現在の水俣市の「湯乃児島」(標高約 27メートル)、「恋路島」(標高約 37メートル)、「丸山」(標高約 38メートル)、「祇園汐見山」(標高約 70メートル)の四島であった(標高は国土地理院)。 前記四島のうち湯乃児島が景行天皇の「葦北の小嶋」あるいは「水嶋」であった可能性が高い。景行天皇は湯乃児島(さしわたし約 200メートル)でウミガメが湯治をする姿を発見して「湯ノ兒」と名づけたという伝承がある。その近くに「京泊(きょうどまり)」や、軍船をつないだ「津奈木(つなぎ)」などの地名がある(国土地理院)。近くには肥薩火山系の熱水鉱床が分布していて、地下水が熱水鉱床に触れると温泉として流れ出る。熱水鉱床に触れないと冷水として流れ出る。 景行天皇十八年(312年)四月に「水嶋」に立ち寄った景行天皇は、葦北から出航して火國に向かおうとした(日本書紀)。しかし、天皇は嵐に遭って難航した。すると乗っていた姫が、海神の怒りを鎮めようと荒れ狂う海に突然身投げした。嵐は収まったが、屍が漂着したので村人は社を建てて祀り、ここを姫浦と呼んだという伝承がある(姫浦神社 熊本県上天草市姫戸町姫浦)。天皇は御所浦(ごしょのうら ごしょがうら)に流され、そこを仮宮としたという。そこに「ともづな石」とされるものが残っている。そのとき、天草上島の宮田(天草市倉岳町宮田)から御所浦の天皇に良米を献上したという伝承がある。上天草市龍ヶ岳町の樋島(ひのしま)には、景行天皇とその水軍が水を補給したという伝承があり、「水島」の別名がある。

景行天皇は、葦北を船出して後、火國に着こうとしたが、日が暮れた。暗くて岸に着くことが困難であった。遥かに火の光が見えた。天皇は舵取り人に「まっすぐに火のもとへ向っていけ」と言った。そこで火に向って行くと岸に着くことができた。天皇はその火の光るもとを尋ねて「何という邑か」と聞いた。国人は「これは八代縣の豐村(ほのむら)です」と答えた(五月壬辰朔從葦北發船到火國於是日沒也夜冥不知著岸遙視火光天皇詔挾杪者曰直指火處因指火往之卽得著岸天皇問其火光之處曰何謂邑也國人對曰是八代縣豐村 『日本書紀』)。景行天皇が辿り着いた八代縣豐村は現在の宇城市松橋(まつばせ)町豊福あたりであったと考えられる。

『肥前國風土記』によると、天皇は葦北の日奈久町あたりから火國へ向かったという記録がある(肥前國風土記)。すなわち、天皇は葦北の火流浦(ひながのうら)から船に乗って火國に向かった。しかし、海上で日没になり、暗くて何処に居るかも分からなくなった。忽然と光り輝く火が現れた。それを遥かに見た。そこで天皇が真っ直ぐに火の方に向かえと命じると、やがて岸壁に辿り着くことができた(纏向日代宮御宇大足彦天皇誅球磨贈於而巡狩筑紫國之時従葦北火流浦発船幸於火國度海之間日没夜冥不知所著忽有火光遥視行前天皇勅棹人曰直指火処応勅而往果得著崖天皇下詔曰火燎之処此号何界所燎之火亦為何火土人奏言此是

火國八代郡火邑也)。

ここで火流浦は旧葦北郡日奈久町あたりと考えられる。旧日奈久町は昭和三十年(1955年)に八代市に併合されている。一方、天皇は、いったん御立岬(おたちみさき)がある葦北の田浦に寄ってそこを発ったという伝承もある。天皇は田浦と日奈久の少なくとも一方、あるいは、両方に寄ったのであろう。 なお、熊本県八代市植柳下町(うやなぎしもまち)に「水島」という標高約 11メートルの小島がある。それについて『筑紫國風土記逸文(九州乙類風土記)』に「球磨。北西七里のところの海に嶋がある。もとい(塁)を積んで保っている。名付けて水嶋(みづしま)という。この嶋からは冷水が出ている。潮の満ち引きで高下する。(球磨乾七里海中有嶋積可保壘名水嶋嶋出寒水逐潮高下)」とある。これが植柳下町の水島である。この水島は現在は島であり、景観に優れているが、景行天皇の時代には海面下にあった。前記『風土記』は西暦 713年の元正天皇の編纂の詔勅によって書かれたものであり、景行天皇の時代から四百年以上経ってもまだ海面が高く、海中に沈まないように土塁を積んでいたようである。その水島は、景行天皇が泊った「葦北の小嶋」ではない。熊本藩士・歌人の和田厳足(わだいずたり 1787-1859)や国学者・弥富破摩雄(やとみはまお 1878-1948)は縄文海進を考慮せず、千数百年を経て海面上に現れてきた島の現状だけを見て、前記風土記逸文でいう「水嶋」を景行天皇の水嶋と取り違えた。長田王も『萬葉集』(後出)に詠んだ通り、その小島には行っていない。 八代縣豐村を発った天皇は宇土半島の御輿來海岸に至った。当時は、宇土半島は島であった。景行天皇は御船(みふね 熊本県上益城郡御船町)に寄港したという伝承がある。御船町大字御船は現在の緑川河口から約 18キロメートル内陸地にある。そこの海抜は約 15メートルである。 天皇は、玉杵名邑(たまきなむら 熊本県玉名市)に渡って長渚濱行宮(ながすはまのかりのみや 熊本県玉名郡長洲町)を設営した。長渚濱行宮から出陣して託羅郷(たらのさと 佐賀県藤津郡太良町)の近くの磐田杵之村(いはたきのむら)に接岸した(肥前國風土記)。天皇は嬢小山(をみなやま 鬼鼻山)にいた土蜘蛛八十女(やそめ)を、兵を遣わして誅殺した(肥前國風土記)。八十女とは多数の女王層のことであった。全員で抵抗して壮絶な最期を遂げた。賀周里(佐賀県唐津市見借)で大屋田子(おおやたこ)を遣わせて土蜘蛛・海松橿媛(みるかしひめ)を誅殺させた(肥前國風土記)。女王であった。天皇は平戸島南端の志式島に仮宮を設営した(肥前國風土記)。平戸島の土蜘蛛・大身(おほみ)を誅殺した(肥前國風土記)。天皇は、高來縣(たかくのあがた 長崎県島原半島)から長渚濱行宮に戻った(肥前國風土記)。ただし、長渚濱行宮はこの後に設営した可能性もあって、その場合は御船から磐田杵之村へ航行した。

天皇は、玉杵名邑で土蜘蛛(つちぐも)・津頰(つづら)を誅殺した。天皇は、菊池川沿いに夜間に山鹿に至った。そこを行宮(山鹿市杉山・大宮神宮)とした。山鹿市には夜間に景行天皇を松明で招いた故事から現在も「山鹿燈篭」の祭りが行われている。景行天皇は、そこで周辺の地方豪族を平定した。その後阿蘇(閼宗)へ行った。野原が広く遠くまで続き、人家が見えなかった。天皇は「この国には人がいるのか」と問われた。二人の神である阿蘇津彦(あそつひこ)と阿蘇津媛(あそつひめ)が人の姿で現れて来て「私たち二人がおります。どうして人がいないことがありましょうか」と答えた。天皇はその後、筑紫後國(つくしのくにのみちのしりのくに)の御木(みけ 福岡県大牟田市三池)を高田仮宮とした。

景行天皇が八女縣(やめのあがた)に着き、そこから少し北のほうにある藤山(久留米市藤山町)を越え、そこから南のほうを見て「山の峰が幾重にも重なっていて美しいが、神がいるのか」と聞くと、猿大海(さるのおほみ 後に水沼縣主となる 福岡県三潴郡 みずまぐん)が「八女津媛(やめつひめ)という女神がおられます。いつも山の中におられます」と答えた(則越藤山以南望粟岬詔之曰其山峯岫重疊且美麗之甚若神有其山乎時水沼縣主猨大海奏言有女神名曰八女津媛常居山中)。 天皇は神埼郡と三根郡に北上した(肥前國風土記)。御井川(筑後川)を渡った(肥前國風土記)。神埼郡には吉野ヶ里があった。神埼郡宮処(みやこ)郷に天皇は仮宮を設営した(肥前國風土記)。天皇は養父(やぶ)郡の狭山郷(さやまのさと)を行宮とした(肥前國風土記)。天皇は、御井郡の高羅(かうら)に仮宮を設けた(肥前國風土記)。その後、筑後國的邑(いくはのむら 生葉 後に八女縣的邑 福岡県うきは市)に行宮を建てた。天皇は生葉から日田郡(ひたのこほり)に移動した(豊後國風土記)。そこでは久津媛(ひさづひめ)という女神が人の姿で天皇を迎え、土地の状況を報告した(発筑後國生葉行宮幸於此郡有神名袁久津媛化而為人参迎弁増國消息)。西暦 313年に天皇はそこから宇佐の海浜に仮宮を建てた。そのとき、天皇は浮穴(うきあな)郷で土蜘蛛・浮穴沫媛(うきあなわひめ)を誅殺しなかったことを知り、神代直(かみしろのあたひ)を遣わして誅殺した(肥前國風土記)。天皇はそこから日向國に至り(十九年秋九月甲申朔癸卯天皇至自日向)、纏向に帰還した。 以上述べたように、景行天皇は九州親征を行った。九州の東海岸に上陸し、中九州に侵攻して土蜘蛛を討った。火國(肥前と肥後)で土蜘蛛を討った。景行天皇は帰順しない勢力に対して、それらを討伐できた。しかし、この景行天皇による第一次九州親征で見えてくるものがある。それは、女王國に入ってからは征伐の旅ではなく巡幸の旅であったことである。特に山門郷を素通りしている。卑彌呼の死から半世紀以上経って女王國・倭國は崩壊しつつあった。それでも連合国としては、どの加盟国も土蜘蛛のように単独で戦争をすることはなかった。それによって女王國はかろうじて温存された。特に北岸の重要国・伊都國、奴國などがそのまま残った。 いつも山の中にいる「八女津媛」という女神が出てくるが、「八」とは「多数」のことである。しかし、猿大海は多数の女神の意味ではなく、いつの世にもおられる多世代の女神のこととして答えている。福岡県八女市や八女郡の語源となっている。景行天皇が藤山(久留米市藤山)から南に見た山は、衛星写真で見ると山門地方の女王山(みやま市瀬高町大草)である。猿大海は、景行天皇の「神がいるのか」との問いに対して、その場の緊迫したぎりぎりの状況の中で、シャーマンとして神格化された連合国・倭國の女王がいるとは答えないで咄嗟(とっさ)に、いつも山中にいて人前に姿を現さない女神がいると答えたのだと著者は感じる。この八女津媛こそが景行天皇が討つべき連合国・倭國の女王であった。景行天皇が八女津媛を討たなかったのは、天皇は、八女津媛は女神であって統治者ではないと判断したのに相違ない。猿大海、恐るべし。これが「女王八女津媛説」「女王祈祷所女王山説」である。景行天皇によるこの九州親征で、女王國は討伐されないで残った。 なお、水俣の港湾は「葦北津」として知られていた。飛鳥時代の推古天皇十七年(609年)に百済僧・道欣(だうこん)と惠彌(ゑみ)ら八十五人が呉に入国しようとしたが、現地は争乱で入国できず、帰路暴風に遭って水俣に漂着した(十七年夏四月丁酉朔庚子筑紫大宰奏上言百濟僧道欣惠彌爲首一十人俗七十五人泊于肥後國葦北津是時遣難波吉士德摩呂船史龍以問之曰何來也對曰百濟王命以遣於呉國其國有亂不得入更返於本鄕忽逢暴風漂蕩海中然有大幸而泊于聖帝之邊境以歡喜 『日本書紀』)。うち十一人は帰化を希望したので、朝廷はこれを認めて飛鳥寺に引き取り、残り七十四人を百済國に送還した。

西暦 701年に大寳律令が制定されると、九州は筑前・筑後・肥前・肥後・豊前・豊後・日向の七か国となった。しかし、薩摩は朝廷に服さず、政令に逆らったので兵を遣して征討し、戸口を調査して常駐の官人を置いた(大寳二年八月丙申朔薩摩多褹隔化逆命於是発兵征討遂校戸置吏焉 『續日本紀』)。これによって、日向國が分割されて新しく薩摩國ができた。皇族であった長田王(ながたのおほきみ 生年未詳-737)は、文武天皇の慶雲年間(704-707)に筑紫の大宰府から新設の薩麻國府(薩摩川内市)に赴任するため、葦北の「野坂乃浦」を出航した。「野坂乃浦」について田浦湾との説もあるが、国土地理院はこれを「佐敷(さしき)湾」(熊本県葦北郡芦北町)に比定している。長田王はそこから南のほうへ向かって水俣の「水嶋」をめざした。長田王にとって、薩麻國府に赴任することは、ある意味で不安でもあったであろう。後述するが、その十年余り後(720年)に隼人の大規模な反乱が起きている。長田王は野坂乃浦を船出するにあたって、かつて景行天皇が泊ったと伝えられる「葦北の小嶋」に想いを致して勇気を得たのであろう。

図は長田王の航路を示す。水俣は当時市街地の大部分がまだ干潮時も海面下であった。「水嶋」は四島とも海上に浮かんでいた。

長田王は「葦北の水嶋」からさらに南のほうにある「薩麻乃迫門(せと)」をめざした。これは鹿児島県出水郡の長島と九州本土を隔てる現在の「黒之瀬戸」である。長田王はそこからさらに南下して目的地である薩摩の千臺(せんだい)郷(鹿児島県薩摩川内市)に辿り着いた。当時の川内川河口も縄文海進によって内陸地まで広大な湾であった。長田王は現在の川内川河口から約 10キロメートル内陸地にある薩麻國府の南側に着岸した。 長田王は歌人であり、『萬葉集』に「葦北の水嶋」を詠んだ歌二首と、続けてその南の黒之瀬戸を詠んだ歌一首がある。

第二四五首は水俣の「葦北の水嶋」を見て景行天皇の足跡を偲ぶ歌である。これは水俣を土地讃美する歌である(Wikisource 万葉集/第三巻注釈)。第二四六首は「野坂乃浦」を船出してその南にある水俣の「水嶋」へ向かうときに波が静かであることを願う歌である。その願いに対して、石川大夫(生没年未詳)が「なみたためやも」という第二四七首の歌(奥浪邊波雖立和我世故我三船乃登麻里瀾立目八方)を詠んでいる。第二四八首は長田王が「水嶋」から「薩麻乃迫門」へ向かうときの歌である。

長田王が大宰府から薩摩の千臺郷に赴任するには、「野坂乃浦」から海路南下して行くよりほかになかった。水俣を陸路で通過するには、水俣は肥薩連峰の深い山々に囲まれている。北方は津奈木太郎などと呼ばれる険しい峠でさえぎられていたからである。大正十五年(1926年)に國鐵鹿兒島本線を通すときもそこは最大の難所であった。 【24】 大和政権による第二次九州親征 二回目の親征は、史実とすれば西暦 366-367年に第十四代仲哀天皇・神功皇后によって行われた。西暦 363年に仲哀天皇が德勒津宮(ところつのみや 和歌山市新在家)にいたとき『日本書紀』によれば、「熊襲叛之不朝貢」の報が入った。仲哀天皇二十二歳であった。天皇は直ちに軍勢を率いて瀬戸内海を西航し、穴門國(山口県)の豊浦津(とゆらのつ 下関市)に到着した。神功皇后は角鹿(つのか 敦賀)の笥飯宮(けひのみや 氣比神社)にいたが、知らせを聞いて陸路南下し、軍勢を率いて瀬戸内海を西航した(播磨國風土記)。高泊(たかのとまり 小野田市)を経て豊浦津に至った。仲哀天皇と神功皇后は穴門豐浦宮(あなとのとゆらのみや 住吉斎宮 すみのえのいつきのみや 下関市長府宮ノ内町忌宮神社 いみのみや)で三年間、情報を収集しながらここで治世をした(古事記)。周防の沙麼を水軍基地とした。天皇と皇后が三年もの間畿内を空けてこの豐浦宮で治世をした理由は単に「熊襲叛之不朝貢」のためではない。その目的は、大和政権の命運をかけて、晉(東晉)に軍事上の安全を保障されているかもしれない女王國・倭國を討伐することであった。 新羅の塵輪(じんりん)なる者が熊襲を先導して豐浦宮に攻め入った。仲哀天皇自ら弓を取って防戦し、塵輪を射殺した。 西暦 366年に崗國(後世の律令体制下の遠賀郡)を支配していた熊族の熊鰐(くまわに)が仲哀天皇を周防の沙麼(さば)に迎えて帰順した。そのとき、三種の神器として白銅鏡・十握劒(とつかのつるぎ)・八尺瓊を献上した。国王であった。熊鰐は後に大和政権下で崗縣主(をかのあがたぬし)となる。 また、伊都國(福岡県糸島市)の五十跡手(いとで)が仲哀天皇を穴門(あなと)の引嶋(ひきしま 彦島)に迎えて帰順した。三種の神器として八尺瓊・白銅鏡・十握劒を献上した。五十跡手はこのとき自らを高麗の國の意呂山に天降りし日桙の苗裔と名乗る。 日桙という人物は新羅王の子であり、第十一代垂仁天皇の時代に日本に渡り、但馬で子・多遅摩母呂須玖(たじまもろすく)を残した(日本書紀)。葛城之高額比賣命(かづらきのたかぬかひめのみこと)は多遅摩母呂須玖の子孫である(古事記)。また、葛城高顙媛(かづらきのたかぬかのひめ)は神功皇后の母であった(母曰葛城高顙媛 『日本書紀』)。神功皇后はその母の遠く古い故郷である朝鮮半島に強い憧憬をもっていた。神功皇后は、新羅國には眩(まばゆ)い金、銀、彩色などが沢山あると考えていた(眼炎之金銀彩色『日本書紀』)。 五十跡手は伊都國王であった。伊都國はこのとき大和政権に併合された。そもそも、伊都國王とは女王國の「一大率」にほかならない。このとき、大和政権(仲哀天皇・神功皇后)は、景行天皇が討たなかった女王國の組織と全ての加盟国について全貌を知った。また、女王が代々山門の女王山にいる八女津媛(多世代の女王)であること。呪術者であることなどを知った。帰順とはそのようなことであると著者は考える。五十跡手は後に伊覩縣主(ゐとのあがたぬし)となる。伊都國王の女王國に対するその背信が一大率としての全加盟国に対する行政監察と、少なくとも三世紀にわたる伊都國統治の結末であった。また、それは大和政権とその後の日本にとってひとつの転機であった。

『日本書紀』によれば、仲哀天皇が遠賀川河口の岡湊(塢舸水門)にさしかかったときに船が進まなくなった。すなわち、河口の守り神であった大倉主命(おおくらぬしのみこと)と菟夫羅媛(つぶらひめ)の二柱の神が大和政権の船を止めた。そのことがことさら伝承されることから、崗國は女王國・倭國の支配下であった可能性がある。

仲哀天皇は熊鰐に勧められて岡湊の二神に祈った。そのとき、舵取り人で倭國の菟田(うた)の人・伊賀彦(いがひこ)を祝(はふり 神官)に立てて祈ったところ船が進んだ(天皇則禱祈之以挾杪者倭國菟田人伊賀彦爲祝令祭則船得進)。この「倭國」とは『日本書紀』のいう倭國のことである。 前記の二柱の神々は、当時は遠賀湾の西岸に鎮座する神々であった。その西岸は、縄文海進によって現在の遠賀川の西岸から約 7キロメートル内陸地の福岡県遠賀郡岡垣町の高倉にあった。現在は高倉と遠賀川河口の二か所に上宮(高倉神社)と下宮(岡湊神社)が祀られている。

神功皇后は別の船で洞海湾から岡湊に向かった。当時響灘(ひびきなだ)を航行することは、容易ではなかった。神功皇后は危険を分散するため洞海湾を航行した。洞海湾南岸の前田(北九州市八幡東区)で陣営を設けた。その足で皿倉(さらくら)山に登ってそこから遠く朝鮮半島を仰ぎ見たが、下るとき「さらに暗くなった」という伝承がある。その後、満潮を待って岡湊に着いた。

仲哀天皇は玄界灘を通って奴國に向かった。神功皇后はいったん遠賀湾を南下して福岡県若宮市を通り、奴國に向かった。 神功皇后は、真紅の絹の上衣、紫色の裳であり、縞織物の帯に鹿の角の腰飾りを差し、皮の靴を履いていたと伝えられる。青いガラスの管玉と瑪瑙(めのう)のネックレス、緑色の翡翠(ひすい)の指輪と貝殻のブレスレットをつけていた。宝石のイヤリングをつけ、竹編みの笠を深くかぶって傲然としていた。当時竪穴式の住居に住んで貫頭衣を着て暮らしていた一般庶民は遠くからその姿を見て驚いたであろう。 仲哀天皇・神功皇后は橿日廟(かしひのみたまや 訶志比宮 福岡市東区の香椎宮)を行宮とした。 西暦 367年、仲哀天皇は橿日廟で崩御した。『日本書紀』には暗殺されたと注記されている。二十六歳であった。 神功皇后は軍勢を率いて香椎宮を出発し、御笠川を南下した。橿日宮から松峽宮に遷宮した(福岡県朝倉郡筑前町)。前年(366年)に臣下となった伊都國王(女王國・倭國の一大率)が邪馬臺國の女王であるとして証言した八女津媛を討つためである。

神功皇后は先ず層増岐野において羽白熊鷲と交戦して圧倒的な兵力でこれを誅殺した。皇后はこのとき髪を左右二つに分け、耳元で「みずら」を結い、兵として男装していた。

皇后とその水軍は宝満川を船で下った。福岡県小郡市津古(つこ)を通り、さらに小郡市大保(おおほ)を通り、筑後川に出た。筑後川を下って福岡県大川市榎津(えのきづ)から有明海に出た。有明海を少し南下して矢部川河口に出た。ここが目的地の山門である。八女津媛はここの女王山(福岡県みやま市瀬高町大草)にいた。 『日本書紀』によれば、(西暦367年に)神功皇后はこれを土蜘蛛(つちぐも)・田油津媛(たぶらつひめ)として誅殺した(轉至山門縣則誅土蜘蛛田油津媛)。八女津媛には兄・夏羽がいた。夏羽が駆けつけるよりも前に八女津媛は殺されたので、夏羽の軍は四散した。戦闘は行われなかった。 「たぶらつ」とは女神に対する地域の呼び名ではなく、それは「たぶらかしの」という意味である。「田油津」はその当て字である。神功皇后の軍勢と大和政権が呪術者(シャーマン)・八女津媛を一方的に呼んだ蔑称であった。

山門は後に大和政権下で山門縣(やまとのあがた 福岡県みやま市瀬高町)となる。これが邪馬臺國の滅亡であった。

神功皇后は畿内を離れ、この女王國討伐の事業を、夫を失いながら四年かけて達成した。 『魏志倭人傳』で魏の使者が最初に上陸した末盧國も、大和政権下で松浦縣(まつうらのあがた)となるなど、このとき九州北部にあった他のすべての国々は大和政権に帰順した。以後日本は大和政権の支配下に入る。 卑彌呼の墓も臺與の墓も破壊されて大量の塩がまかれた。卑彌呼が魏の皇帝からもらった「親魏倭王」の金印や銅鏡百枚などは散逸した。あるいは、鋳つぶされた。 女王山の現在の地名は「大草」である。「おほいくさ」の跡地と伝えられる。しかし、八女津媛が抗戦した痕跡は見られない。女王山は、地域ではその後大和政権に遠慮して女山(ぞやま)と呼ばれるようになった。 神功皇后は八女津媛を討伐すると、同年(367年)軍勢を率いて、その母の遠く古い故郷である朝鮮半島へ行く。交戦は行われず、外交的な交流が行われたようである。皇后はそのとき身ごもっていた。帰国後に應神天皇が現在の福岡県糟屋郡宇美町で生まれた。後世に日本国内では、それを「三韓征伐」と呼ぶようになった。朝鮮半島には、神功皇后によって征伐されたという記録はない。 なお、女山は見晴らしが良く、有明海を遠く見渡すことができることから、朝廷は白村江の戦い(663年)に敗れると、唐・新羅が侵攻して来ることを恐れてここに山城を造った(七世紀後半)。それは地域では女山城と呼ばれて石垣の跡などが残る。各地の神籠石(こうごいし)と同様に、地域ではその石垣には神が籠っていると考えられている。 【25】 親征されなかった隼人民族 隼人は九州南部の民族である。主に熊本県の球磨川から南と、宮崎県の一ツ瀬川から南にいる民族である。この九州南部では現代でも血液型と指紋の型が特徴的であることから、これらの隼人は多少とも大和人とは異なっていたと見られる(武光誠教授)。隼人は、大和政権から見て、何か不思議な力をもつ民族と考えられていた。

隼人は薩摩隼人(薩摩國)、大隅隼人(大隅國)、日向隼人(日向國)の三部族からなる。もっとも、西暦 701年に律令体制下に置かれる以前は、大和政権から見て日向國とはこの三部族のすべてを指していた。薩摩隼人のうち、特に薩摩半島の隼人を吾田(阿多)隼人と呼ぶことがある。これらの部族はそれぞれ異なる文化をもっていた。

日向隼人・大隅隼人の墳墓は高松塚古墳のような地下式の横穴墓であった。これは、日向隼人は瀬戸内海を介して大和政権との交流が深かったからであるとも考えられている。平地に造る場合は先ず竪穴を掘ってそこから地下に約 2メートルの水平な玄室を掘る。遺体は軽石の石棺に納めて水平に安置された。一方、薩摩隼人の墳墓は竪穴式の地下式板石積石室墓(ちかしきいたいしづみせきしつぼ)であった。南九州ではこの他、地下に穴を掘ってそのまま遺体を埋めたり高塚式にしたり、三世紀後半以降は前方後円墳を造営したりすることも行われた。 著者の実家(熊本県水俣市牧ノ内)の東のほうの新幹線・新水俣駅周辺からは薩摩隼人の地下式板石積石室墓が多く発掘される。これは竪穴の内径が約 1.4メートルあって、外径は 2メートルを超える。内壁は内部の空間を確保しながら板状の自然石をれんがのように積み上げてある。上部も自然石の平板を積み重ねて塞いである。副葬品として鉄鏃が出てくることがある。著者の実家のすぐ近く(湯乃児台地)には有史以前に製鉄を行っていた跡がある。出土する鉄塊は薩摩隼人の鉄鏃と同質のようである。製鉄といっても、湯乃児などの浜辺で砂鉄を採取して高温の炉に「たたら」(蹈鞴 足踏みふいご)で空気を送って熔かすだけの作業であった。 日向隼人は西暦 309年に景行天皇に帰順した。前記したように、景行天皇は日向國の美波迦斯毘賣(みはかしびめ 御刀媛)を后(きさき)とした。日向隼人は、その後も第十五代應神天皇と第十六代仁德天皇にそれぞれ日向泉長媛(ひむかのいずみのながひめ)と髪長媛(かみながひめ)を妃として嫁がせた。これらは畿内の皇室としては極めて異例なことであった。仁德天皇と髪長媛との間に生まれた幡梭(はたび)皇女は第二十一代雄略天皇の后になった。日向隼人と大和政権はそのように強く結びついていた。また、日向隼人は大隅隼人とも深く結びついていた。そのころから隼人の一部の畿内への移住が始まっている。 大寳元年(701年)、大寳律令が完成した。そのころ『日本書紀』の編纂が計画された。 隼人は筑紫の女王國のような政権国家ではなかった。このとき九州は筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向の律令国家と隼人民族の事実上二国が併存した。隼人は政権に服さないので、702年に日向國が分割され、薩摩國府が現在の薩摩川内市に置かれて国守が配属された。それでも隼人はたびたび反乱を起こした。和銅六年(713年)には日向國が再分割され、大隅國府が現在の霧島市に置かれて国守が配属された。隼人を討伐した将軍と兵士らのうち戦陣で功のあった 1,280余人にそれぞれ功労に応じて勲位が授けられた(今討隼賊將軍并士卒等戰陣有功者一千二百八十餘人並宜隨勞授勳焉 『續日本紀』)。これで九州は九か国となった。それでも薩摩隼人と大隅隼人は、独立意識をもっていた。 西暦 720年に隼人の大規模な反乱が起きた。大隅國守・陽侯史麻呂(やこのふひとまろ)が殺害された。

反乱は、征隼人持節(じせつ)大將軍・萬葉歌人の中納言・大伴旅人(おおとものたびと 665-731)によって翌 721年(養老五年)に鎮圧された。隼人は一年数か月にわたって政府軍に抗戦し、多くの犠牲者を出した(斬首獲虜合千四百餘人『續日本紀』)。

隼人は技術、芸術、武術に優れ、その後朝廷によって重用された。大隅隼人が多く移り住んだ現在の京都府南部には「大住」の地名が残る(JR西日本大住駅、京田辺市立大住小学校、同大住中学校など)。 【おわりに】 邪馬臺國は筑紫の山門地方にあった。最後の女王は神格化された八女津媛であった。女王の祈祷所は女王山(福岡県みやま市瀬高町大草)にあった。邪馬臺國を首都として強大であった筑紫政権・倭國は、史実とすれば西暦 313年に、大和政権による第一次親征(景行天皇)をかろうじて凌ぐことができた。しかし、西暦 367年に、第二次親征(仲哀天皇・神功皇后)によって滅亡した。「やまと」や「みなと」という地名は、山のふもとなど、日本の各地に存在する。大和政権が奈良盆地の一角で発足したとき、その地が「やまと」と呼ばれていた可能性がある。西暦 701年に大寳律令が制定されて「日本」という国号が定められた。それ以降日本という漢字を「やまと」と読むようになった。大和政権の地を「大和國」(やまとのくに)と定めたのは第四十三代元明天皇(女帝 在位 707-715年)であった。 異説であるが、イスラエルの日本語研究者であったヨセフ・アイデルバーグ(1916-1985)によれば、「ヤマト」はヘブライ語で「撰民」という雅語である。すなわち、「ヤー」(ヤハウェの神)の「ウマト」(民)であるという一説がある。 卑彌呼の墓と「親魏倭王」の金印、臺與の墓、田油津媛の墓は見つかっていない。 国内には「権現塚古墳」と呼ばれる古墳が各地にある。写真の「権現塚古墳」は、福岡県みやま市瀬高町坂田(さかた)にある。八女津媛の女王山の近くである。

この権現塚古墳は、「二段」の円墳で、上段と下段がある。全体として直径約 45メートル、高さ約 5.7メートルである。1,500年以上かけて風雨に洗い流されている。『魏志倭人傳』には、卑彌呼の墓は「径」(さしわたし)が「百余歩」と書かれている。前記したようにそれは直径が 15.3~153メートルの円墳のことであった。

1.魏の使者は末盧國から「伊都國」(糸島市)までの距離を歩いて 500里であると述べている。Google マップ上で東松浦半島から糸島市までを 500里とすれば、この権現塚古墳の直径は約百四十歩である。 2.実際に人がゆっくり歩いてみると、歩幅を約 45センチメートルとしてこの円墳は径が百余歩である。 この権現塚古墳はその形状から古墳時代中期(五世紀頃)の造成ではないかと推測されている。しかし、炭素 14によって年代測定が行われたわけではない。また、この権現塚古墳は発掘調査が行われていない。 この権現塚古墳は後世にいったん破壊されて塩をまかれた可能性もある。この権現塚古墳が西暦 248年頃に築成されたものであって、その後何らかの事情で上段が盛り土されて「二段」となった場合には、「下段」は卑彌呼の時代と一致する。卑彌呼の時代にこの一帯は水郷化していてこの権現塚は環濠墓となっていた可能性がある。また、この権現塚は、その造りから「古墳」ではなく「墳丘墓」の可能性が高い。 神功皇后軍の兵力は圧倒的であった。また、その攻撃は一方的であった。神功皇后軍に戦死者は出なかった。この円墳は神功皇后軍の兵を祀る古墳ではない。 また、これとは別に西南に約 1キロメートルのところに「車塚」という 50メートル級の古墳がある。それは前方後円墳であるから後世の大和政権下で造営されたものであろう。

一方、福岡県みやま市瀬高町大草(おおくさ)に「蜘蛛塚」(くもづか)と呼ばれる古墳がある。前記の権現塚古墳から東へ 400メートルほど離れたところにある。田油津媛(たぶらつひめ)の墓と伝えられる。全体が破壊されている。表土ははぎとられ、石室に近い部分だけが残る。この墓は明治の初めまで「女王塚」と呼ばれた。雨が降ると血が流れると言われた。その真偽は分からないが、ある意味の怨みがこもっているとして伝承されている。 この古墳は、帆立貝型古墳である。大和政権固有の墳墓ではなく、田油津媛の墓である可能性がある。 西暦 367年に『日本書紀』によれば、仲哀天皇九年三月丙申(ひのゑさる)に神功皇后は山門縣で土蜘蛛・田油津媛を誅殺した。卑彌呼(169頃-248頃)の死より約 120年後であるから、殺された女王は卑彌呼ではない。臺與でもない。田油津媛の墓であるとすれば、裏の女王山(福岡県みやま市瀬高町大草)にいた女神・八女津媛の墓である。 八女津媛は最後の女王として神功皇后の軍勢に討伐された。前記したように「たぶらつ」とは「たぶらかしの」という意味の大和言葉である。神功皇后の軍勢が敵である呪術者(シャーマン)・八女津媛に対してつけた蔑称である。 明治十四年(1881年)に神功皇后の肖像画入りの紙幣が発行された。日本で最初の肖像画入り紙幣であった。明治政府に対して当時の山門郡瀬高町としてはこの古墳を「女王塚」と呼ぶことを遠慮して「蜘蛛塚」と改称し、現在に至る。 【参考資料1】 『烏丸鮮卑東夷傳』序文

本文中に『魏志倭人傳』の書き下し文を掲載した。これは小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』のディジタル解説版として公表されているもので佐伯有清(1925-2005)訳に依拠する。

関連年表

参照文献

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||